搜索结果: 31-45 共查到“知识要闻 生物医学工程学其他学科”相关记录435条 . 查询时间(3.154 秒)

张江医疗器械产业基地已经为医疗器械的临床前试验建设了GLP中心,接下来还要建设一个医疗器械检测平台,希望有助于加快企业从研发到上市的过程,把原来需要7—10年的时间缩短到5—6年,甚至是3—4年。

中日医院举行西门子超高端PET-CT启动仪式(图)

中日友好医院 西门子 人工智能

2023/12/4

2021年12月16日下午,西门子公司全球同步的超高端PET-CT/BiographVision落户中日友好医院的设备启动仪式在核医学科举行。周军院长、高海鹏副院长,医工处、院办负责人、核医学科富丽萍主任和科室医护人员与西门子大中华区副总裁、北方区总经理孔令琦先生等参加了设备启动暨全国PET-CT/BiographVision临床研究与培训中心的揭牌仪式。该设备启用标志着中日友好医院PET/CT临...

国家重大科研仪器研制项目“基于磁纳米粒子非线性响应的活体动物三维融合成像设备”2021年度交流与监理会在北京航空航天大学召开(图)

磁纳米粒子 生物医学 肿瘤分子 北京航空航天大学

2023/2/27

2021年12月17日,国家自然科学基金委国家重大科研仪器研制项目“基于磁纳米粒子非线性响应的活体动物三维融合成像设备”2021年度交流与监理会在北京航空航天大学如心大报告厅召开。国家自然科学基金委计划局项目处副处长郝红全,项目监理工作组戴琼海院士等9位专家出席会议,项目承担单位北京航空航天大学以及合作单位中国科学院自动化研究所、清华大学、中国科学院电工研究所、西安电子科技大学以及暨南大学的项目组...

3D打印人体组织和器官——记生仪学院第150期青年学术沙龙(图)

游尚挺博士 生物3D打印技术 神经网络

2022/5/26

2021年12月14日上午,浙江大学生物医学工程与仪器科学学院第150期青年学术沙龙暨研究生科研能力提升系列活动在线上如期举行。来自之江实验室的游尚挺博士通过腾讯会议形式为同学们带来了主题为“3D打印人体组织和器官”学术报告。游尚挺博士现任之江实验室百人计划研究员,博士毕业于加利福尼亚大学圣地亚哥分校,主要研究方向为微纳加工技术、生物3D打印技术、组织工程和生物工程。他在Additive Manu...

深圳大学医学部黄鹏教授再次入选“全球高被引科学家”榜单

黄鹏教授 全球高被引科学家 科睿唯安

2023/10/25

2021年11月16日,科睿唯安公布了2021年度“高被引科学家”名单。入榜这份备受期待的名单的自然科学家和社会科学家均发表了多篇高被引论文, 其被引频次位于同学科前1%,彰显了他们在同行之中的重要学术影响力。

2021年10月20日至27日,国家“十三五”科技创新成就展(以下简称“成就展”)在北京展览馆举办。“中心”研发的新型帐篷式BSL-3实验室(以下简称“帐篷实验室”)作为国家科技重大专项成果亮相成就展。

近日,华中农业大学生物医学与健康学院金红林教授课题组与华中科技大学同济医学院杨坤禹教授课题组合作的研究成果在Nano Today发表。研究搭建了一种多功能抗肿瘤水凝胶平台,用于开拓放射衍生物在抗肿瘤免疫治疗中的新用途。

湖北光谷实验室运动与健康智能化技术创新中心2021年10月26日在华中科技大学成立,将打造专注运动与健康领域的跨学科交叉创新平台。据介绍,光谷实验室运动与健康智能化交叉学科创新中心聚焦运动和健康医疗中的实际问题和关键技术,以智能纤维和织物为主要载体,为实现健康人群的生理辅助与运动增强、改进疾病保健与康复设施友好程度、提高医疗服务和诊疗装备智能化水平、促进医学和体育教育数字化,提供综合解决方案。成立...

新闻中心讯 复旦大学脑科学研究院、复旦大学医学神经生物学国家重点实验室杨振纲教授率领由马通、王琮民和王磊等博士组成的课题组,在国家自然基金委、科技部973项目和国家重点实验室开放课题基金等资助下,经3年多攻关,近日在大脑皮质发育研究方面取得新进展,发现同为灵长类的人类和猕猴的“大脑皮质的抑制性神经元”均起源于胚胎时期的基底神经节隆起部位,而不是科学界长期以来所认为的来源于大脑皮质本身。该成果可能为...

复旦大学医学神经生物学国家重点实验室、脑科学研究院赵冰樵教授研究团队经多年努力,发现一种被称为 “重组ADAMTS13”的药物可以促进脑卒中后血管新生和功能重塑,从而有效改善脑卒中引起的神经功能障碍。4月20日,该研究成果在线发表于《血液》(Blood)杂志,近期将作为封面文章刊登。这项研究得到了国家自然科学基金重点项目和面上项目、国家重点研发计划和上海市自然科学基金的资助。

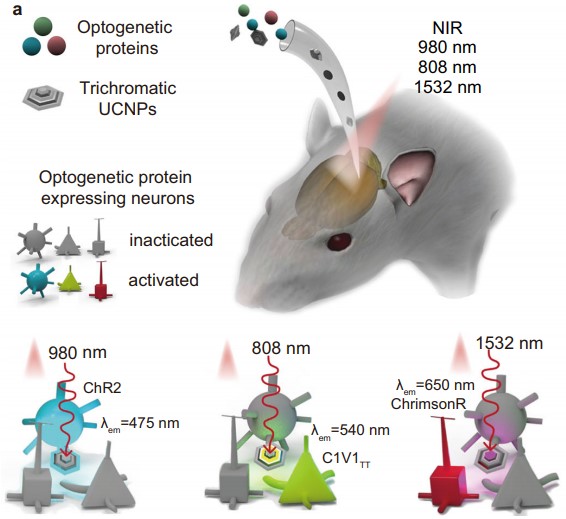

光遗传技术是解析不同脑区、不同类型神经元功能的重要手段。由于可见光对颅骨、脑组织等的穿透能力较弱,在实验中往往需要向大脑中植入光纤给光,具有侵入性。复旦大学脑科学研究院、医学神经生物学国家重点实验室、脑科学前沿中心张嘉漪研究员团队与复旦大学化学系张凡教授团队开展合作,基于近红外光对生物组织穿透能力强和抗光漂白的特性,研发了一种三色上转换(upconversion)纳米材料,该材料具备将808 nm...

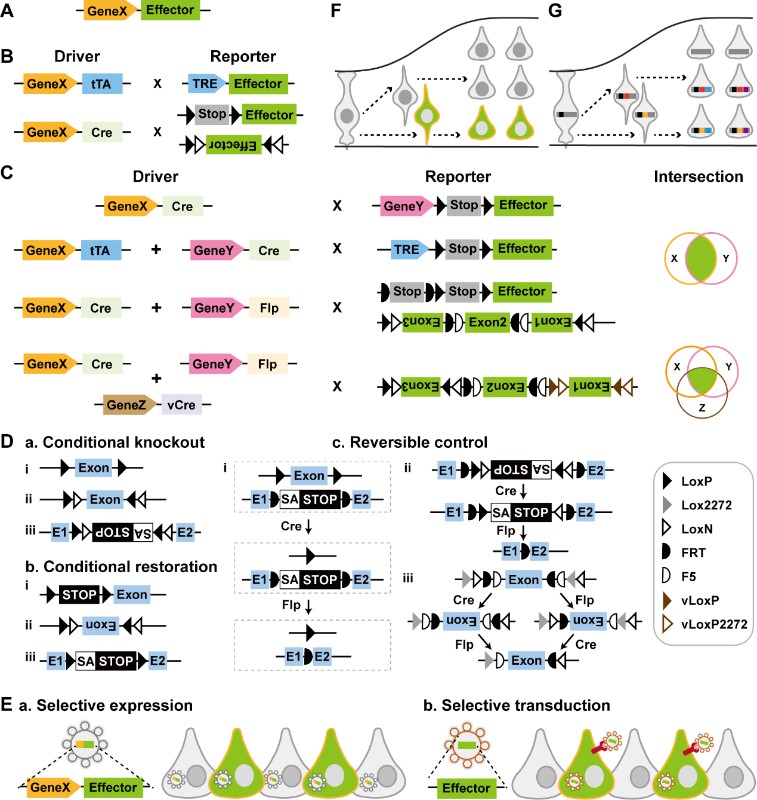

复旦大学脑科学研究院何苗课题组受邀在Molecular Psychiatry发文综述遗传解析大脑中基因功能、细胞类型和神经环路的新新兴策略(图)

何苗课题组;神经生物学;细胞类型;神经环路

2021/9/29

哺乳动物的大脑由数目庞大、种类丰富的细胞所构成。不同细胞类型在分子、结构、功能等多个层面上彼此迥异,而这些差异往往是在神经发育过程中由精密的遗传程序指导所产生。近年来,各类新型遗传策略和工具的发明与应用,显著推进了神经环路的发育、连接、生理功能以及病理改变等各个方面研究的飞速发展,大大加深了我们对大脑功能的分子和细胞机制的认知。

由中国科学院院士葛均波教授领衔的团队,历经十余年研发、科研攻关及临床研究随访,研制出具有我国自主知识产权的生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架——XINSORB支架,于3月5日通过国家药品监督管理局审批上市。这也是我国最早开始自主研发的生物可吸收支架。

2021年6月4日,科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目——“医学人工智能技术临床应用评估标准研究”项目2021年中总结会在重庆召开,国家卫生健康委卫生发展研究中心(以下简称“卫生发展中心”)、国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心、中国科学院自动化研究所、四川大学华西医院、北京大学第三医院、首都医科大学附属北京世纪坛医院、平安国际智慧城市科技股份有限公司和北京康格数据科技有限公司等项目参...

中国疾病预防控制中心资源库推进保藏团体标准体系建设

中国疾病预防控制中心;团体;标准体系

2021/9/16

围绕国家病原微生物资源保藏标准体系建设,国家病原微生物资源库(以下简称“国家库”)与中华预防医学会标准化工作委员会(以下简称“标委会”)密切合作,联合国家库各参建单位共同申请、立项、编制病原微生物资源保藏相关团体标准11项。