搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 星系与宇宙学”相关记录614条 . 查询时间(0.998 秒)

中国科学院新疆天文台南山1米大视场望远镜首次发现彗星(图)

彗星 天体 火星

2024/6/5

2024年3月8日,中国科学院新疆天文台南山1米大视场望远镜(NOWT)拍摄到一颗移动天体,次日,星明天文台半米望远镜(HMT)对其进行后随观测,并将数据上报至国际小行星中心(MPC)。该目标最初由德国天文学家Robson Hahn于4月10日作为近地天体候选体(NEOCP)报道,随后该目标被MPC指定临时编号2024 FG9,并在电子通告MPEC 2024-G199上发布。

2024年6月1日...

中国科学院科学家建立高精度星系功率谱仿真器(图)

星系 谱仿真器 宇宙

2024/5/16

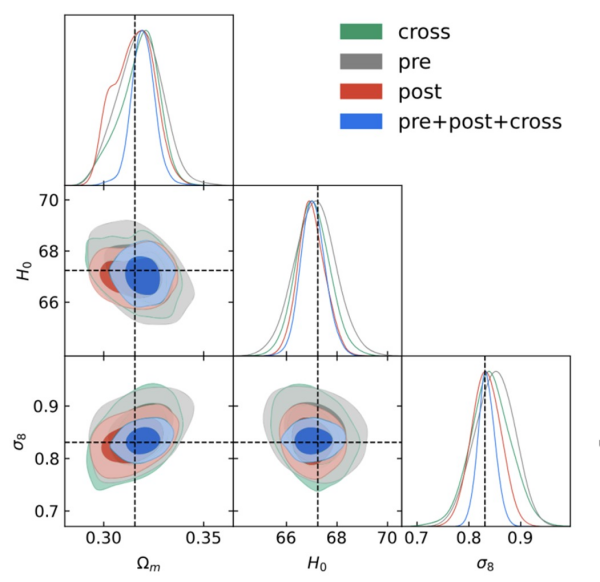

大规模星系红移巡天是探索宇宙的利器。科学家通过测量大量遥远天体的光谱,可获取星系在宇宙空间的位置分布,这包含丰富的星系成团性信息。科研人员进一步采用统计手段分析数据以揭示宇宙大尺度结构,这对暗能量性质研究至关重要。

中国天眼超深场巡天发现迄今最远中性氢星系(图)

星系 观测 宇宙

2024/5/12

中国天眼(FAST)发现一批迄今最遥远中性氢星系样本。2024年5月10日,相关研究成果在线发表在《天体物理学杂志通讯》上。氢是宇宙中最早形成的元素,通常以中性氢的形式存在。中性氢是星系中气体循环的重要组成成分,为恒星形成区提供燃料,是探讨星系动力学结构的重要探针。同时,中性氢旋转曲线提供了暗物质存在的观测证据,为建立标准宇宙模型奠定了基础。

中国天眼寻获两颗球状星团长周期脉冲星(图)

宇宙 演化过程 星族合成

2024/5/12

球状星团是受自引力束缚的高密度恒星集群,其演化年龄一般超过百亿年,是宇宙中最古老的天体系统之一。球状星团中的恒星经过数十亿年的演化,存在大量脉冲星。探讨转动性质,可以获取球状星团的动力学演化过程和星族合成路径等信息。中国天眼(FAST)拥有历史性高灵敏度,可对球状星团开展最深的射电脉冲星搜寻和观测的研究。

云南天文台在火卫二自转动力学模型研究中取得进展(图)

动力学模型 行星系统 演化

2024/4/20

2024年4月11日,云南天文台应用天文研究团组在火卫二自转动力学模型研究方面取得新进展,建立了一个充分考虑自转影响的动力学模型。该结果以题为“Dynamical Model of Rotation and Orbital Coupling for Deimos”在国际期刊 “Remote Sensing”上发表。

云南天文台参与最短轨道周期热亚矮星双星研究(图)

轨道 矮星 双星系统

2024/2/26

热亚矮星是一类在赫罗图上位于主序与白矮星之间的一族恒星。前人对热亚矮星形成通道及星族合成的研究表明,第二次共有包层抛射通道会形成白矮星-热亚矮星双星系统,且其中的热亚矮星质量可以低至0.32-0.36倍太阳质量。在引力波辐射作用下,这类双星系统在随后的演化中可以形成轨道周期短至20分钟的极端周期分离的双星系统。然而,如此短周期的白矮星-热亚矮星双星系统尚未被观测所证实。

中国科学院南京天文光学技术研究所国际首台多通道测光巡天望远镜(梦飞)(图)

星系 天体图像 宇宙

2024/6/5

2023年12月21日,作为世界上首台大视场多通道测光巡天望远镜,由中国西南天文研究所提出并主持研制的云南大学“双一流”建设重大科技基础平台——多通道测光巡天望远镜(梦飞)在云南丽江高美古建成,首次获得蓝黄红三通道同时拍摄的天体图像。12月27日中国西南天文研究所召开首光新闻发布会,得到了人民日报,新华社,中国新闻网等主流媒体广泛报道。

中国天眼FAST揭示大质量透镜星系形成新方式(图)

中国天眼FAST 大质量透镜 星系形成 新方式

2023/12/12

由于海洋观测资料匮乏,热带气旋(TC)生成过程的理论也不完善,TC生成预报一直是一个难点。西北太平洋是TC生成频数最高的海域,夏季风环流活跃,TC生成涉及的多尺度相互作用比较复杂。前人基于观测资料的研究表明,TC生成前期,热带初始扰动对大尺度环流特征尤其敏感。目前,对于西北太平洋不同大尺度环流型中发展与不发展热带扰动的差异还未有充分的研究。

迄今最遥远类银河系棒状星系发现

类银河系 棒状星系 星系天文学

2023/12/20

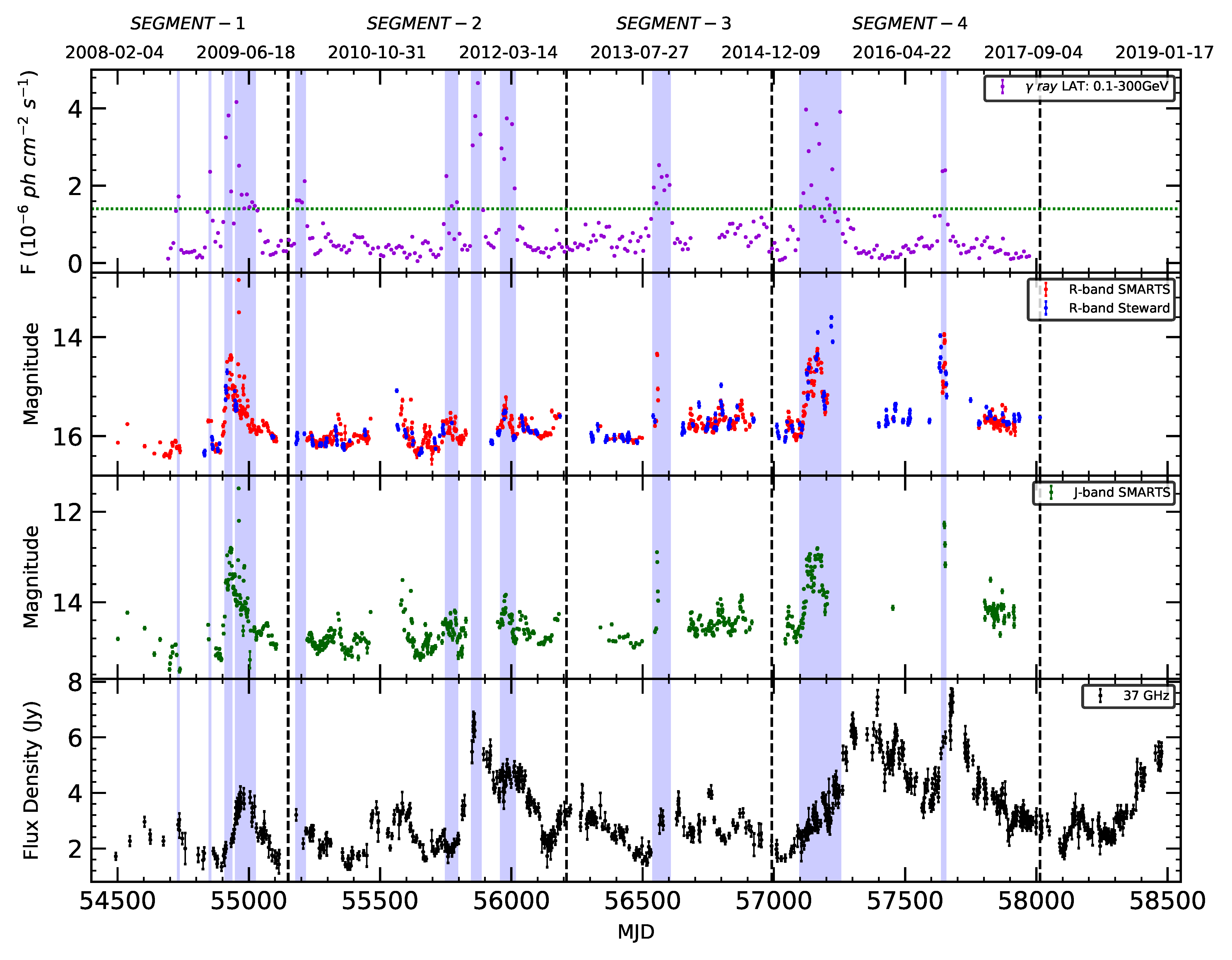

目前,在67个蝎虎座BL型天体(BL Lac天体)中检测到甚高能γ射线,仅在9个平谱射电类星体(FSRQ)中检测到甚高能γ射线, 这是因为BL Lac天体γ光子辐射区附近具有较少的TeV吸收介质。而由于Klein-Nishina效应和宽线区的强吸收,在FSRQ中可以观测到甚高能γ射线的源的数量很少。因此,观测到的γ光子的产生机制、辐射区位置一直是天文学家热议的话题,多波段光变曲线研究是剖析此类源物...

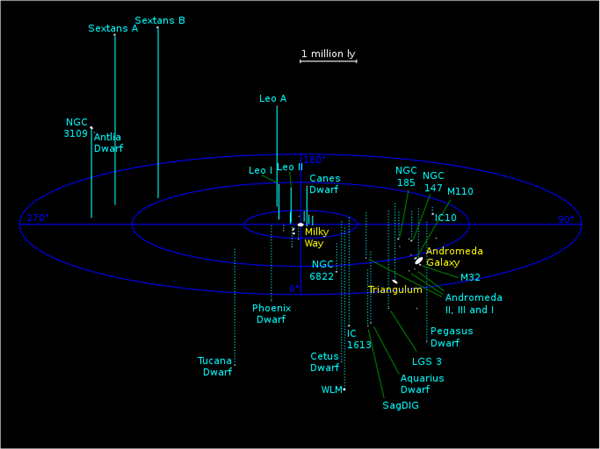

紫金山天文台联合法国斯特拉斯堡天文台、浙江大学等单位系统研究了中国空间站工程巡天望远镜(CSST)对于本星系群矮星系的探测能力,结果表明CSST将极大拓展近邻矮星系的搜寻概率。该科研成果于2023年9月6日在线发表在天文期刊《皇家天文学会月刊》(MNRAS)。

脉冲星是快速旋转的中子星,是恒星演化到末期发生超新星爆发而形成的产物之一。脉冲星具有原子核的密度,是宇宙天然的极端物理实验室,它的超强引力场为检验广义相对论提供了独特条件。脉冲星测时可以准确测量其自转参数、天体测量参数、双星运动轨道参数,并可以通过自转参数推算脉冲星的磁场、年龄和能损率等。

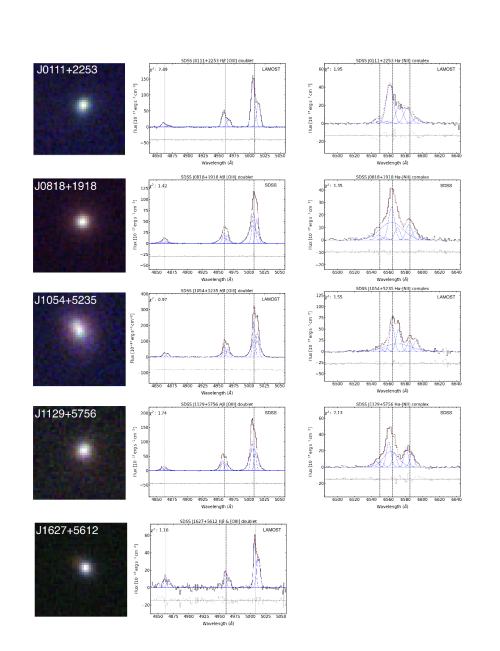

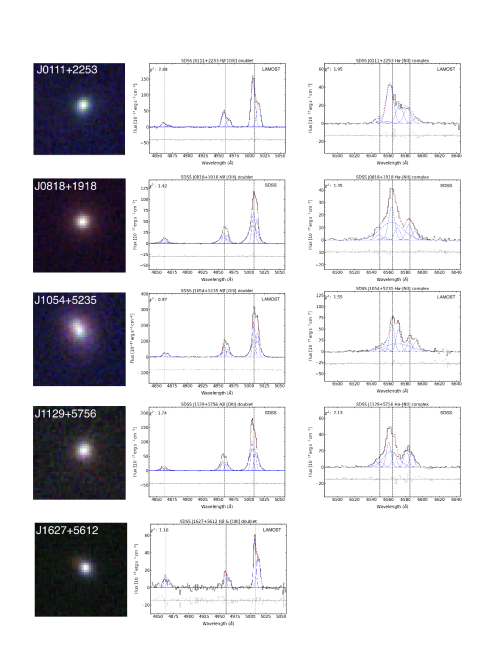

强发射线星系光谱研究取得进展(图)

强发射线 星系光谱 高红移星系团

2023/7/19

中国科学院强发射线星系光谱研究取得进展(图)

强发射线 星系光谱 演化

2023/7/21

2023年7月19日,由中国科学院上海天文台研究员郑振亚带领的早期宇宙与高红移星系团组牵头,联合中国科学院大学、中国科学技术大学、美国宇航局戈达德太空飞行中心、加拿大曼尼托巴大学等国内外研究单位,基于目前最大的绿豌豆(Green Pea,GP)星系光谱搜寻样本,在近1550例绿豌豆星系中发现了5例具有双峰窄线的特殊星系,进一步分析表明这类特殊天体可能起源于活动星系核(Active Galactic...