搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 人类起源与演化学”相关记录82条 . 查询时间(2.003 秒)

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所禄丰古猿牙齿化石研究获新进展(图)

生态 环境 演化

2024/6/5

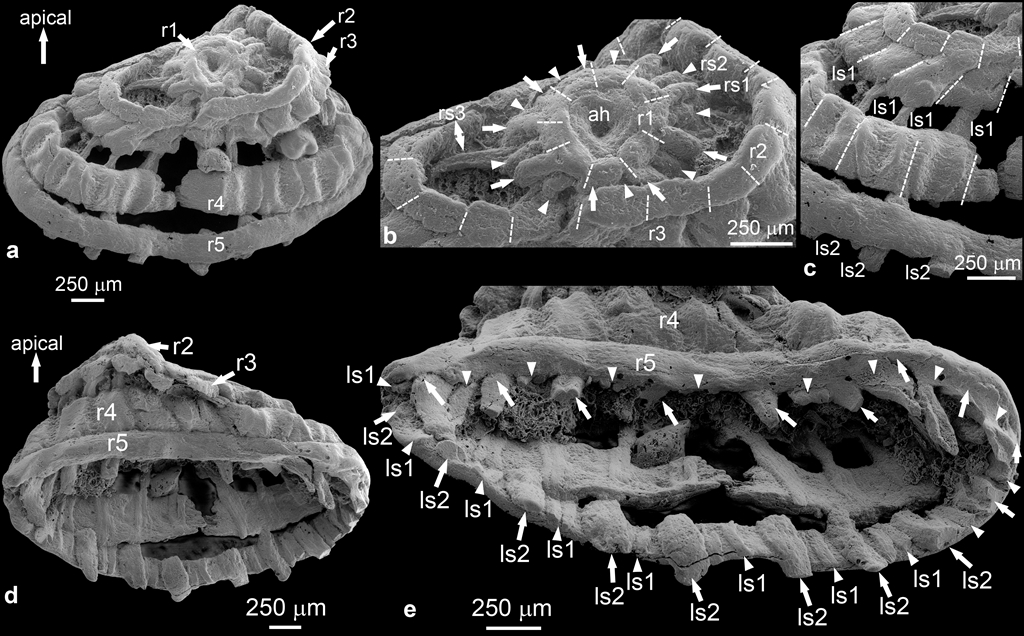

2024年6月3日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所赵凌霞研究团队对禄丰古猿(Lufengpithecus lufengensis)牙齿内部结构研究取得新进展。研究成果为禄丰古猿生长发育、牙齿结构特征及功能适应提供新的认识。相关成果发表于国际学术期刊《解剖学记录》(The Anatomical Record)和《人类进化杂志》(Journal of Human Evolution)。

中国科学院科学家找到水稻从野生到驯化的关键证据(图)

野生 文物考古 演化 化石分析

2024/5/25

中国科学院地质与地球物理研究所与浙江省文物考古研究所、临沂大学、上山遗址管理中心等全国13个单位的专家合作,利用植硅体微体化石分析等方法开展了浙江上山文化区水稻起源研究,揭示了水稻从野生到驯化的十万年连续演化史。这一研究为探索人类社会的发展、农业文明的起源提供了新证据,并进一步确认了我国是世界水稻的起源地以及上山文化在世界农业起源中的重要地位。5月24日,相关研究成果以研究论文的形式在线发表在《科...

猎豹为猫科动物中非常独特的一个分支,其为追求高速奔跑捕猎而放弃了力量,体现在头部较小,犬牙很小,四肢修长,爪子粗钝不可完全收缩。如此独特的形态特征,使得早年的学者大多把猎豹列为猫科中一个单独的亚科。但后来分子生物学证明猎豹实则属于猫族中的一员,和美洲的山狮,细腰猫组成一个支系。这说明猎豹的特化是相对近期的事件。现在猎豹主要分布于非洲,少数分布在亚洲西南部,而地质历史时期猎豹曾经广布于欧亚大陆。猎豹...

尽管人们早已认识到保护生物多样性的重要性和紧迫性,但确定哪些区域急需优先保护并不容易。已有研究表明,物种丰富度高的地区并不总与特有性或进化历史热点区域一致。因此,多维度全面评估生物多样性的空间异质性并据此识别优先保护地,对于利用有限资源提高保护成效至关重要。

中国科学院南京地质古生物研究所燕山地区发现迄今全球最早的多细胞真核生物化石(图)

细胞 真核生物 演化

2024/3/3

2024年1月24日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员朱茂炎领导的“地球-生命系统早期演化”团队在《科学进展》(Science Advances)杂志发表最新研究成果,报道了华北燕山地区16.3亿年前地层中发现多细胞真核生物化石。这些保存精美细胞结构的微体化石被认为是迄今全球发现最早的多细胞真核生物化石记录。这是继2016年在燕山地区发现15.6亿年前全球最早的宏体多细胞真核生物化石之后,该团...

中国科学院科学家揭示轨道尺度亚洲季风变迁驱动古人类从非洲迁徙到东亚(图)

轨道尺度 亚洲季风 古人类演化

2024/1/16

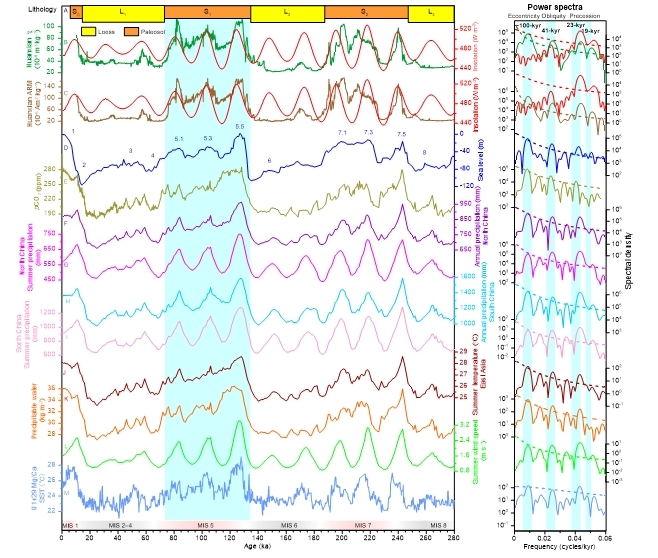

古人类学家发现非洲是人类的发源地。古人类以非洲为中心逐渐迁徙到其他大陆。现今,人类足迹遍布地球各大陆。常年冰冻的南北极也不乏人类的足迹。有研究表明气候变化在古人类演化和扩散过程中发挥了重要作用。欧亚板块是地球上最大的陆地板块。欧亚板块西部与非洲大陆直接相连,是古人类走出非洲的第一站。人类居住最为密集的亚洲南部和东部,其气候主要受到季风环流(亚洲季风)的影响。亚洲季风是全球最大、最活跃的季风系统。然...

植物所科研人员在东亚常绿阔叶林起源和演化历史研究方面取得新进展(图)

演化历史 植物 估算

2024/2/27

东亚常绿阔叶林主要分布于我国东南部,具有同纬度地带中最丰富的植物物种,是全球亚热带生物多样性的重要组成部分,也是东亚被子植物多样性的博物馆和摇篮。在以往研究中,东亚常绿阔叶林的起源时间通常由单一或少数代表类群的分化时间推算,然而这些代表类群的年龄差异较大,且多在渐新世—中新世过渡期,晚于古植物学证据所指向的晚始新世—早渐新世。因此,东亚常绿阔叶林的起源和演化历史亟待进一步明晰。

地球环境研究所揭示轨道尺度亚洲季风变迁驱动古人类从非洲迁徙到东亚(图)

轨道尺度 亚洲季风 气候变化 古人类演化

2024/1/18

古人类学家通过研究发现非洲是人类的发源地,古人类以非洲为中心逐渐迁徙到其它大陆。现如今,人类足迹遍布地球各大陆,连常年冰冻的南北极也不乏人类的足迹。研究表明气候变化在古人类演化和扩散过程中发挥了重要作用。欧亚板块是地球上最大的陆地板块,其西部与非洲大陆直接相连,是古人类走出非洲的第一站。在人类居住最为密集的亚洲南部和东部,其气候主要受到季风环流(亚洲季风)的影响。亚洲季风是全球最大、最活跃的季风系...

中国科学院南京地质古生物研究所化石新材料和新技术揭示蝉的早期演化历史(图)

化石新材料 演化历史 生态系统

2024/1/16

蝉俗称知了,是大众最为熟悉的昆虫之一,它们以其独特的发声机制、长期地下生活习性,以及在文化和生物材料学方面的独特属性而闻名。2024年1月12日,中国科学院南京地质古生物研究所科研人员与多国学者合作,对化石和现存蝉总科类群的解剖学特征进行了分析,发现早期的蝉可能无法发出响亮的声音,并报道了已知最早的蝉总科末龄若虫化石。研究结果强调了化石所提供的独特的和过渡性的特征在认识生物演化的重要性,凸显了昆虫...

步氏巨猿灭绝之谜揭开(图)

巨猿 古脊椎所 喀斯特地区

2024/1/12

人类的远亲——步氏巨猿灭绝的谜题解开了。记者10日从中国科学院古脊椎动物与古人类研究所成果发布会获悉,基于广西22个洞穴中的证据,该所研究团队与澳大利亚、美国等国的多个科研团队合作,找到了步氏巨猿灭绝的原因:29.5万—21.5万年前环境发生变化,对摄食行为和食物偏好的执着导致步氏巨猿走向灭绝。相关研究成果在线发表于《自然》杂志。

中国科学院研究揭示兽脚类食性趋同演化(图)

演化 发育分析 恐龙化石

2024/1/7

2024年1月3日,《创新:地球科学》(The Innovation Geoscience)报道了一枚发现于西藏昌都地区的恐龙牙齿化石。定性的形态比较和简约法系统发育分析支持该标本属于较为进步的驰龙类。贝叶斯末端定年分析和基于形态测量学数据的判别分析支持该标本属于中棘龙类。综合上述发现表明,新标本与驰龙类的相似性或由于食性趋同演化所致,暗示了其他研究报道的侏罗纪“驰龙类牙齿”均是其他兽脚类趋同演化...

环神经动物是节肢动物的近亲,现生类群包括铁线虫、蛔虫、鳃曳虫等。很多环神经动物有可外翻的吻部,因此又叫翻吻动物。科研人员通过对陕南约5.35亿年前磷酸盐化特异保存化石的研究,发现其中一种类似“五环”的结构可能是环神经动物的翻吻部位肌肉组织,为环神经动物肌肉系统演化的研究提供了重要信息。研究论文于2023年10月11日在《英国皇家学会学报B–生物科学》(Proceedings of the Roya...

脊蛇属Achalinus为一类夜行性的小型无毒蛇类,营穴居生活且行踪隐蔽,广泛分布于越南北部、中国华东、华中及华南地区以及日本。目前,脊蛇属共包含26个已知种,其中超过一半以上(17种)的物种是在过去五年内被描述的,这一现状表明关于脊蛇属物种多样性、演化历史及其地理分布格局的相关研究亟待深入开展。

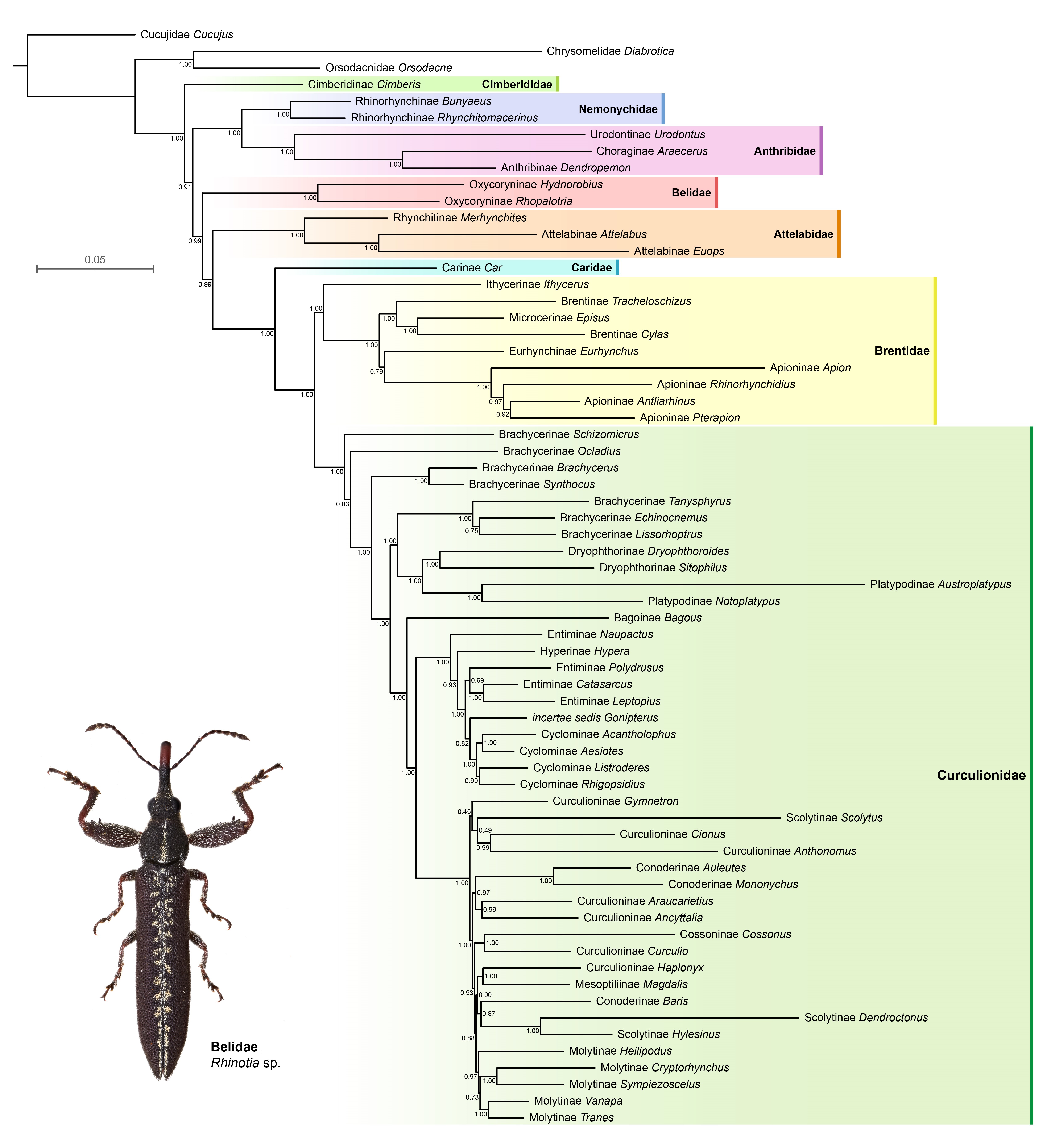

中国科学院南京地质古生物研究所象甲总科系统演化研究取得新进展(图)

系统演化 象甲总科 系统发育

2023/11/4

象甲总科是一类非常繁盛的昆虫,已描述超过6万个物种,是当今自然界物种多样性最高的类群之一。2023年9月20日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员蔡晨阳等人,通过对前人发表的象甲总科数据集进行重新系统发育分析,构建了可靠的象甲总科各科间的系统发生骨架树,解决了现生象甲总科各个科之间的演化关系,相关成果于9月20日发表于国际期刊《生物学快报》(Biology Letters)。