搜索结果: 1-15 共查到“土壤化学 碳”相关记录82条 . 查询时间(0.376 秒)

研究揭示稻田土壤有机碳分子调控砷甲基转化机制(图)

稻田 土壤 有机碳 砷甲基化

2024/6/5

中国科学院华南植物园发现氮添加对生物固氮的负效应随土壤有机碳的增加而减弱

氮添加 生物固氮 负效应 土壤有机碳

2023/6/15

东北地理所在全球有机碳输入对土壤供氮潜力的影响方面取得进展(图)

有机碳输入 土壤供氮 耦合 化学计量

2023/7/10

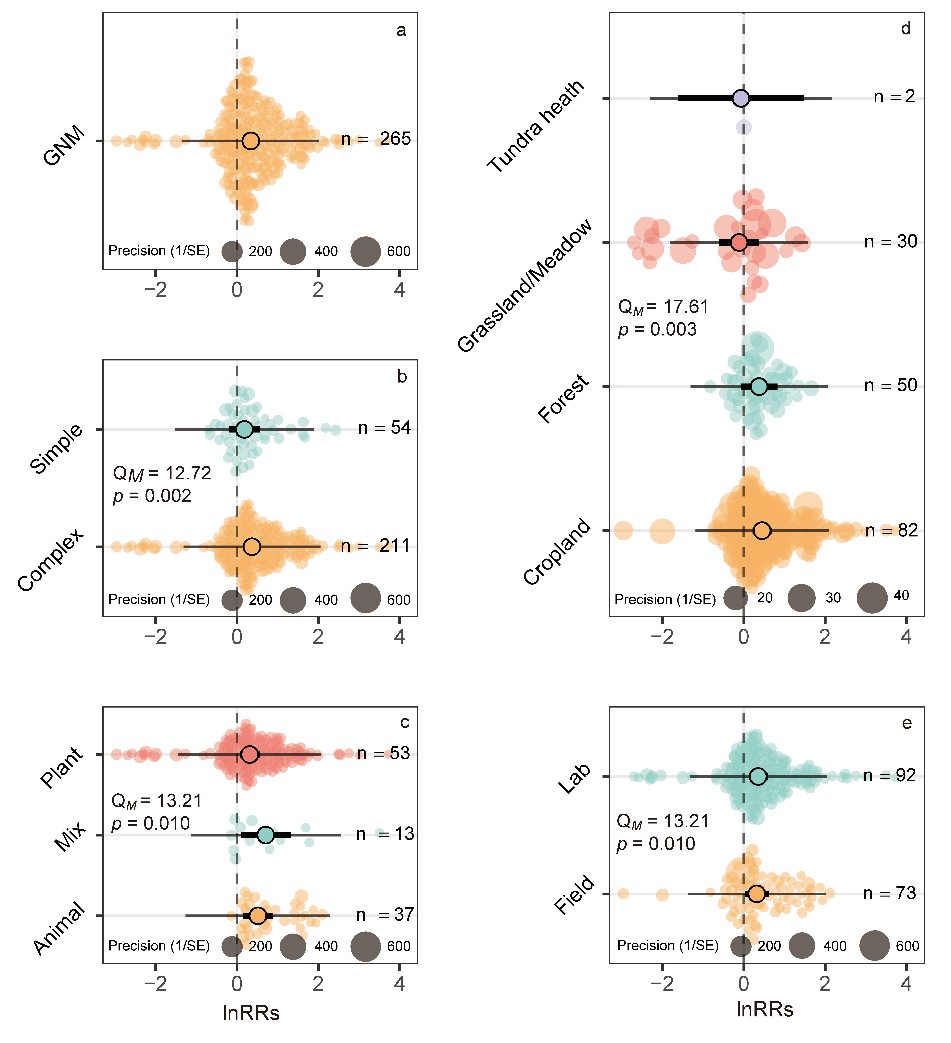

氮和碳素在土壤中存在紧密的耦合关系,由于微生物自身代谢的化学计量需求,微生物在利用外源碳素进行合成和分解代谢的同时,也将刺激有机氮的矿化过程进而影响土壤供氮潜力。但在外源有机碳输入普遍发生的背景下,仍缺乏关于土壤总氮矿化(GNM)对外源有机碳输入全球尺度响应模式的整合分析,这限制了我们对全球土壤潜在氮供应及碳氮元素流动的认识。

中国科学院植物研究所科研人员揭示不同年龄土壤碳对激发效应的响应机制(图)

土壤碳 土壤有机质分解

2022/11/10

大气CO2浓度升高、气候变暖等促进植物生长并向土壤输入更多的新鲜碳源,外源碳输入通过激发效应加速土壤有机质分解是影响土壤碳稳定性的重要因素,研究不同碳组分对激发效应的响应机制对准确预测气候-土壤碳反馈具有重要意义。

中国科学院植物所科研人员揭示不同年龄土壤碳对激发效应的响应机制(图)

土壤碳 土壤有机质 土壤理化结构

2023/6/12

大气CO2浓度升高、气候变暖等促进植物生长并向土壤输入更多的新鲜碳源,外源碳输入通过激发效应加速土壤有机质分解是影响土壤碳稳定性的重要因素,研究不同碳组分对激发效应的响应机制对准确预测气候-土壤碳反馈具有重要意义。

近日,福建农林大学资源与环境学院周顺桂教授团队、刘星研究员在国际著名期刊《ScienceAdvances》发表题为“Syntrophicinterspecies electron transfer drives carbon fixation and growth byRhodopseudomonas palustris under dark, anoxic conditions”的研究成果。

北京市农林科学院资环所在大田、设施农业微塑料对不同土壤有效态镉影响的碳、铁和微生物作用机制研究方面取得新进展(图)

农业微塑料 土壤中控释肥聚氨酯(PU)残膜微塑料 土壤聚丙烯(PP)微塑料

2022/3/21

2022年8月17日,北京市农林科学院资环所微塑料创新团队在国际环境领域TOP期刊Journal of Hazardous Materials(IF=14.224,Q1)上发表了题为“Typical microplastics in field forbid facility agriculture dynamically affect available Cadmium in different...

西北农林科技大学资源环境学院贾汉忠教授团队在土壤碳的转化和稳定研究领域取得新进展(图)

土壤 有机碳 有机质 二氧化锰

2023/2/22

近日,资环学院贾汉忠教授团队在土壤碳的转化和稳定研究领域取得重要进展,研究成果在环境领域著名学术期刊《Environmental Science & Technology》上发表,论文题目为“Oxygen Limitation Accelerates Regeneration of Active Sites on MnO2 Surface: Promoting Transformation of ...

中国科学院华南植物园研究揭示热带森林土壤碳释放对长期氮磷添加的响应(图)

中国科学院华南植物园 热带森林 土壤碳 氮磷 Science of The Total Environment 总体环境科学

2022/7/5

近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所土壤培肥与改良团队基于典型红壤长期施肥定位试验,揭示了长期外源磷添加通过铁铝氧化物调控有机碳分布及团聚体稳定的差异机制。相关研究成果发表在《土壤与耕作研究(Soil and Tillage Research)》上。

研究发现土地利用的遗留效应削弱土壤有机碳稳定性(图)

中国科学院华南植物园 土地利用 遗留效应 土壤有机碳

2021/7/3

中国科学院华南植物园生态与环境科学研究中心博士后苏芳龙在研究员鲁显楷的指导下,在鼎湖山国家自然保护区选取了两类典型的南亚森林生态系统,即季风常绿阔叶林(原始林,林龄>400年)和马尾松针叶林(人工林,原始林皆伐后进行马尾松再造林形成,林龄约80年),以土壤有机碳物理化学保护为切入点,探讨了两类森林土壤有机碳的固存机制。研究发现,原始林比人工林具有更大的土壤碳库。大团聚体(直径>250 μm)或重组...