搜索结果: 31-45 共查到“知识要闻 空间物理探测”相关记录105条 . 查询时间(2.316 秒)

“连接过程”是云对地闪电的下行先导放电靠近地面时,诱发地面一个或多个物体产生上行先导放电,二者最终发生连接从而导致大电流回击的重要过程。其发生对于确定地面雷击目标物具有决定性作用,在雷电防护领域受到长期关注。然而,在雷电连接过程中,正、负先导之间发生击穿导通的“最后一跳”(Final Jump, or, Breakthrough Phase),持续时间仅微秒量级,探测相当困难,一直是雷电物理研究面...

我国进入“探日”时代!

探日 一磁两暴 天气预报

2021/1/25

从中科院紫金山天文台获悉,我国第一颗综合性太阳探测卫星计划于2022年上半年发射升空。先进天基太阳天文台(ASO-S)主要科学目标为研究“一磁两暴”,即太阳磁场以及两类最剧烈的太阳爆发现象——耀斑和日冕物质抛射。太阳卫星还将为空间天气预报提供有力支撑。可以提前至少40小时得到日冕物质抛射信息,提前预警,有效减少负面影响。2021年开始进入第25个太阳活动周期,预计在2025年前后达到活动峰值期。卫...

寻找宇宙传来的嗡嗡声(图)

宇宙 嗡嗡声 时空结构 引力波

2021/1/18

科学家利用一个“星系大小”的空间观测站,从引力波或贯穿宇宙并扭曲时空结构的强大涟漪中,找到独特信号的潜在线索。最近发表于《天体物理学快报》的这项新发现,来自美国和加拿大一个名为北美纳赫兹引力波纳米天文台(NANOGrav)的项目。

2020年1月5日从中科院高能物理所获悉,我国高海拔宇宙线观测站主要探测器之一——水切伦科夫探测器阵列目前已投入运行。

2019年1月3日,嫦娥四号探测器首次在月球背面南极-艾特肯盆地内的冯·卡门撞击坑内成功软着陆。嫦娥四号共搭载了9台科学载荷,其中有3台是国际载荷,在这3台国际载荷中,“月表中子与辐射剂量探测仪”(LND)搭载在着陆器上,由中国科学院国家空间科学中心和德国基尔大学联合完成,首次在月表实地进行粒子辐射环境探测,该仪器的首席专家分别是德方的Robert.F.Wimmer-schweingruber教授...

中国科学院地质与地球物理研究所“深部资源探测理论技术突破与应用研究”入选为中国科学院“率先行动”计划第一阶段重大科技成果及标志性进展(图)

深部资源探测理论技术 中国科学院 率先行动 第一阶段 重大科技成果 标志性进展

2020/8/10

自2014年“率先行动”计划实施以来,中国科学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记提出的“三个面向”“四个率先”要求,把实施“率先行动”计划作为重大政治任务和重大科技任务,在科技创新发展、国家创新人才高地建设、高水平科技智库建设、一流科研机构建设等方面取得了重大进展和突出成效,全面完成了“率先行动”计划第一阶段目标任务,在我国创新型国家和科技强国建设中起到了引领带动...

北斗将建国家综合定位导航授时体系

北斗 综合定位导航 授时体系

2020/9/4

北斗三号全球卫星导航系统已正式开通,北斗迈进全球服务新时代。8月3日,国务院新闻办举办新闻发布会,中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其,北斗系统工程副总设计师、北斗三号工程卫星系统总师谢军,北斗三号工程卫星系统总师林宝军,北斗三号工程运控系统总师陈金平,介绍了北斗三号全球卫星导航系统建成开通及今后发展的有关情况。

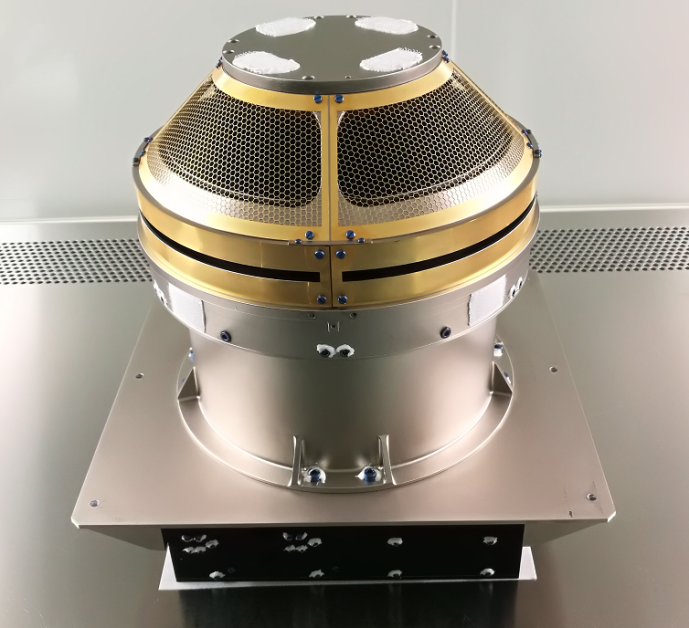

水和大气一直是人类探测火星的主题。在太阳风的作用下,火星大气以离子和中性粒子的形式不断逃逸,这也是造成火星水和大气演化的重要原因。太阳风是如何控制火星大气逃逸的,以及准确的逃逸率是多少,这些都是研究火星大气逃逸的关键问题,要解决这些问题需要掌握火星逃逸离子和中性粒子的能量、通量、方向和成分等信息。

2020年7月23日12时41分,中国首次火星探测任务“天问一号”探测器,在海南岛东北海岸中国文昌航天发射场,由长征五号遥四运载火箭发射升空。此次发射掀开中国自主开展行星探测新篇章,成为我国深空探索全新的里程碑。西安电子科技大学通信工程学院李云松教授所负责的图像传输与处理团队参与了本次火星探测中多个科学载荷的图像和数据压缩任务。

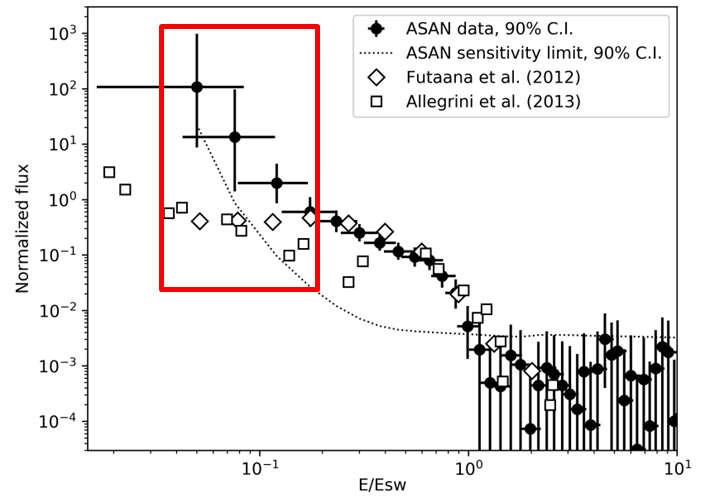

月球没有稠密的大气和全球范围的磁场,绝大部分太阳风离子可以直接打到月表,被月表散射或对月表物质溅射而形成能量中性原子(ENA)。月表中性原子的参数特征对于研究太阳风与月表的微观相互作用、月表溅射在月球逃逸层形成和维持中的作用等方面具有非常重要作用。最新的研究发现,月面能量低于0.1Esw(Esw为入射太阳风离子能量)的中性原子通量明显高于以往遥感观测结果,这一发现使科学家距离揭示太阳风与月表相互作...

“张衡一号”卫星迎来最新研究成果

张衡一号 卫星 研究成果

2020/7/3

作为我国自主研发的电磁监测试验卫星,“张衡一号”迎来了最新研究成果。记者今天从中国科学院国家空间科学中心获悉,该中心科研团队历经1年多研究,揭晓“张衡一号”首次在电离层对Pc1地磁脉动实现南北共轭观测。2018年2月2日,我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功将电磁监测试验卫星“张衡一号”发射升空,卫星顺利进入预定轨道。我国因此成为世界上少数拥有在轨运行高精度地球物理场探测卫星的国家之一。...

2020年3月7日,中国科学院国家空间科学中心空间环境探测重点实验室研制的辐射探测器成功搭乘载货“龙”飞船进入国际空间站Columbus舱,开启了为期7个多月的空间辐射探测任务。探测器预计于今年10月21日返回地面,实验室科研人员将随即对数据开展分析和处理。

我国将在7、8月执行首次火星探测任务

首次 火星探测 地球

2020/6/2

关注我国火星探测计划。根据计划,我国将在今年执行首次火星探测任务,在今年航天日期间,已经公布了首次火星探测任务的名字,即“天问一号”。那么随着时间窗口的临近,我国首次火星探测任务有什么进展呢?总台央视记者对此专访了中国科学院院士、航天科技集团科技委主任包为民。

我国将在7、8月执行首次火星探测任务

7、8月 首次 火星探测

2020/6/1

关注我国火星探测计划。根据计划,我国将在今年执行首次火星探测任务,在今年航天日期间,已经公布了首次火星探测任务的名字,即“天问一号”。那么随着时间窗口的临近,我国首次火星探测任务有什么进展呢?总台央视记者对此专访了中国科学院院士、航天科技集团科技委主任包为民。