搜索结果: 211-225 共查到“知识要闻 机器人控制”相关记录717条 . 查询时间(2.09 秒)

近日,教育部发布了《关于公布2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》(教高函〔2021〕1号),我校申报的环境科学、人工智能、机器人工程和大数据管理与应用等4个本科专业成功获批。

南开大学人工智能学院2006届机器人与信息自动化研究所毕业生获IEEE机器人与自动化青年科学家奖(图)

南开大学人工智能学院 机器人与信息自动化研究所 IEEE 机器人与自动化 青年科学家奖 谭欢

2022/5/17

中国科学院沈阳自动化研究所在人机融合智能领域研究中获进展

人机融合智能技术 医疗康复机器人 肌电 机器人技术发展

2021/8/13

表面肌电意图识别技术是人机融合智能技术发展的重要支撑技术,在智能假肢、康复机器人等领域具有重要应用价值,然而,该技术在实际应用中常受到电极偏移、个体性差异、肌肉疲劳、肢体姿态或其他综合性干扰等多种因素的影响,难以推广使用,如何克服上述因素的影响是目前急需解决的关键问题。

中国科学院沈阳自动化研究所类生命机器人研发团队联合清华大学和香港大学科研伙伴,在基于生命-机电系统深度融合的类生命机器人研究领域取得新进展。该所研发了一种以光遗传工程化细胞为生物光敏感元件、以单层石墨烯为生物电子界面的类生命光电晶体管,并将其作为核心光电传感单元构建了类生命视觉感知成像系统,为研发具有高性能和良好生物兼容性的新型视觉假体提供了新思路和新方法。

中国科学院沈阳自动化研究所微纳操作机器人外泌体原位探测研究获进展(图)

外泌体 生物医学 静电吸附 单个活体

2021/8/13

外泌体是一种由细胞分泌的直径在40-160 nm之间的囊泡,内含丰富的生物分子以调节细胞生理病理活动过程。研究单个外泌体的结构及行为特性对于认识外泌体的生物学功能及其生物医学应用具有重要科学意义,但相关技术手段及方法的缺乏,目前对于单个活体状态外泌体精细结构及机械特性的认知还不足。科研人员提出了基于静电吸附的外泌体固定方法,在此基础上利用AFM对单个活体状态外泌体的形貌进行了高质量成像,同时实现了...

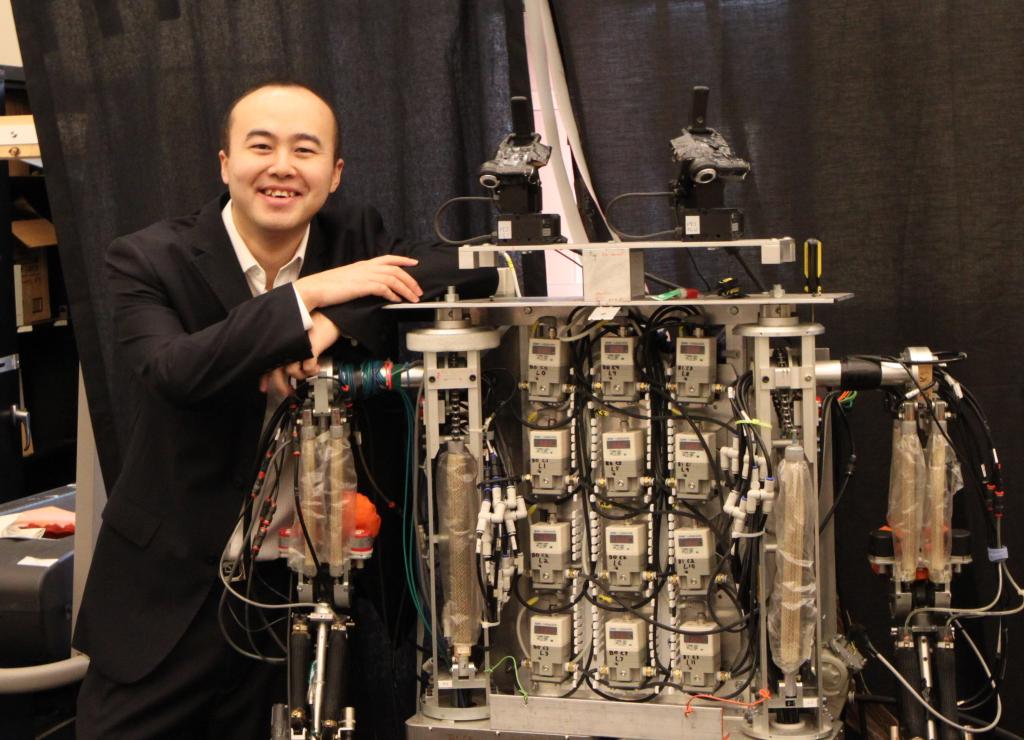

同济大学:“无接触”自动扎针采血机器人问世

同济大学 无接触 自动扎针采血 机器人

2021/2/1

如何减轻疫情期间大量的静脉穿刺操作给一线临床医护人员带来的工作负担并减少可能造成的医患交叉感染?同济大学科研团队针对疫情防控中“无接触”的需求,设计研发了一款自动扎针采血机器人,春节后将在多家医院进行实验测试。疫情发生后,保证安全就医环境、减少病毒传播机会,是医疗机构防控的重要环节。同济大学齐鹏团队开足马力,开展“基于深度学习的多模态图像引导静脉穿刺机器人系统”研究,用时一年,取得了创新成果。

中国科学院沈阳自动化研究所研发气泡微型机器人实现微小零件装配与操控

气泡微型机器人 卡扣连接结构 一体化装配

2021/8/13

一直以来,机器人被广泛用于汽车制造、飞机喷漆等工业自动化领域,但用于生物医学的微结构部件装配尚未实现自动化。随着制造业的微型化,目前加工的微结构只有几十微米或几百微米长,如何对这么小的结构进行装配为该领域面临的一项挑战。

纳米机器人技术是指开发可在纳米尺度执行任务(如感知、驱动、操作、推进、控制、协同等)的机器人设备/系统。纳米机器人技术研究在近年来取得了进展,一方面,出现了自身尺寸在纳米尺度的纳米机器人(如DNA纳米机器人),可以装载药物分子并随着血流将药物分子输运至特定地点(如癌细胞)以实施在体单细胞精准给药;另一方面,出现了本体是宏观尺寸,但末端执行器可对纳米物体进行机器人化操作的纳米操作机器人。纳米机器人技...

2020年12月21日,第四届全国机器人专利创新创业大赛决赛暨高峰论坛在安徽省芜湖市成功举办,我所“强化神经协同参与的全周期下肢康复机器人”项目摘得本次大赛特等奖桂冠。“强化神经协同参与的全周期下肢康复机器人”项目研制了国际首款可以在完整康复周期内为下肢障碍患者提供训练的全周期下肢康复机器人,主要用于由脑卒中、脊髓损伤造成下肢瘫痪的患者。该机器人首次融合康复早期的坐卧式踏车、中期电动直立床以及后期...

东北大学机器人科学与工程学院王斐教授团队的研究成果被国际知名期刊《IEEE/ASME Transactions on Mechatronics》录用刊发

东北大学机器人科学与工程学院 王斐 IEEE/ASME Transactions on Mechatronics 机器人 模式识别

2022/3/11

近日,东北大学机器人科学与工程学院王斐教授团队的研究成果“Joining Force of Human Muscular Task Planning with Robot Robust and Delicate Manipulation for Programming by Demonstration”被国际机器人领域顶级期刊《IEEE/ASME Transactions on Mechatron...

2020年12月7日,“中国移动机器人(AGV/AMR)行业发展年会”在上海举行。为致敬行业开拓者,传承奉献精神,“中国工业应用移动机器人行业贡献人物奖”在年会晚宴上重磅揭晓,浙江大学控制科学与工程学院熊蓉教授获此殊荣。颁奖词:她是中国工业移动机器人人才培养集大成者,她是真正推动工业移动机器人产、学、研、用相结合的师者;她是钢铁柔情的女匠人。

颅内肿瘤的早期精确诊断有利于制订合理的治疗方案,提升患者的存活率及存活周期。人工智能辅助脑瘤诊断系统可减轻医生的劳动强度及工作时间,为实现肿瘤恶性程度分级的无创检测提供技术手段。但现有脑瘤自动诊断系统受到数据量的限制,且未充分利用脑MRI影像的先验信息,因此,现有方法的泛化能力较差。如何提高颅内肿瘤辅助诊断系统的泛化能力亟需解决。

中国科学院深圳先进技术研究院在微纳生物机器人治疗肿瘤领域取得新突破(图)

微纳生物机器人 肿瘤治疗 机器人

2020/12/22

近日,中国科学院深圳先进技术研究院医药所所长蔡林涛研究员、集成所徐天添副研究员、集成所吴新宇研究员等合作在微纳生物机器人治疗肿瘤方面取得新突破。微纳生物机器人是微纳尺度的类生命机器人,具有自动化和智能化等机器人属性,能够到达现有医疗器械难以企及的微观区域,有望革新传统医学实现疾病的精准诊疗。但是,如何构建具有自主驱动的微纳生物机器人,采用磁、光、声等外场操纵和内生能源驱动机器人穿越复杂生物屏障,实...

中国科学院深圳先进技术研究院在微纳生物机器人治疗肿瘤研究中获进展(图)

微纳生物机器人 肿瘤治疗 精准治疗

2020/12/16

近日,中国科学院深圳先进技术研究院医药所研究员蔡林涛,与集成所副研究员徐天添、研究员吴新宇等合作,在微纳生物机器人治疗肿瘤研究中取得进展。微纳生物机器人是微纳尺度的类生命机器人,具有自动化和智能化等机器人属性,能够到达现有医疗器械难以企及的微观区域,有望革新传统医学实现疾病的精准诊疗。然而,如何构建具有自主驱动的微纳生物机器人,采用磁、光、声等外场操纵和内生能源驱动机器人穿越复杂生物屏障,实现疾病...