搜索结果: 91-105 共查到“气候学”相关记录294条 . 查询时间(3.043 秒)

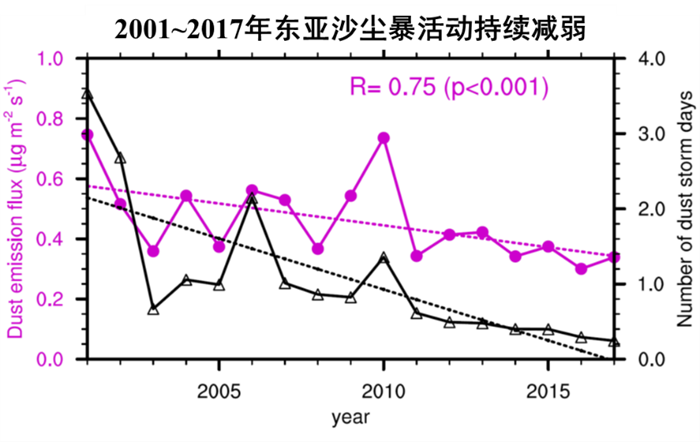

NC: 最新研究揭示了近20年来东亚沙尘暴活动减弱的原因(图)

东亚 沙尘暴活动 减弱

2023/2/13

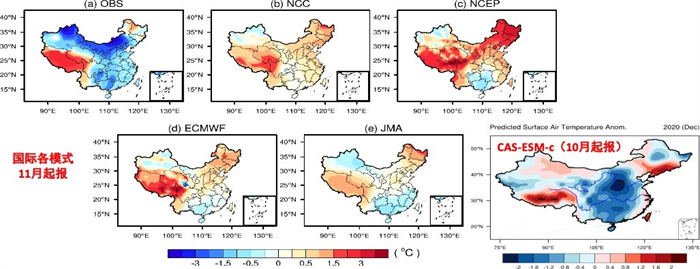

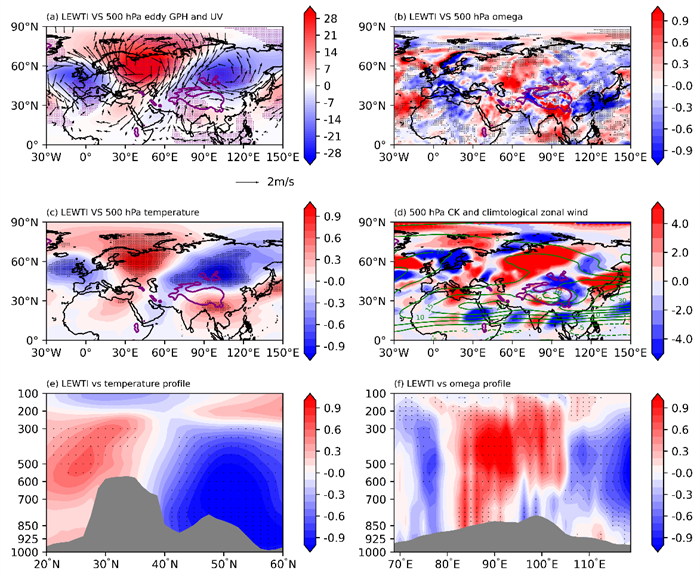

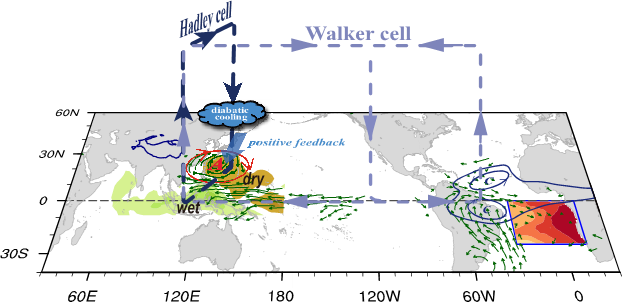

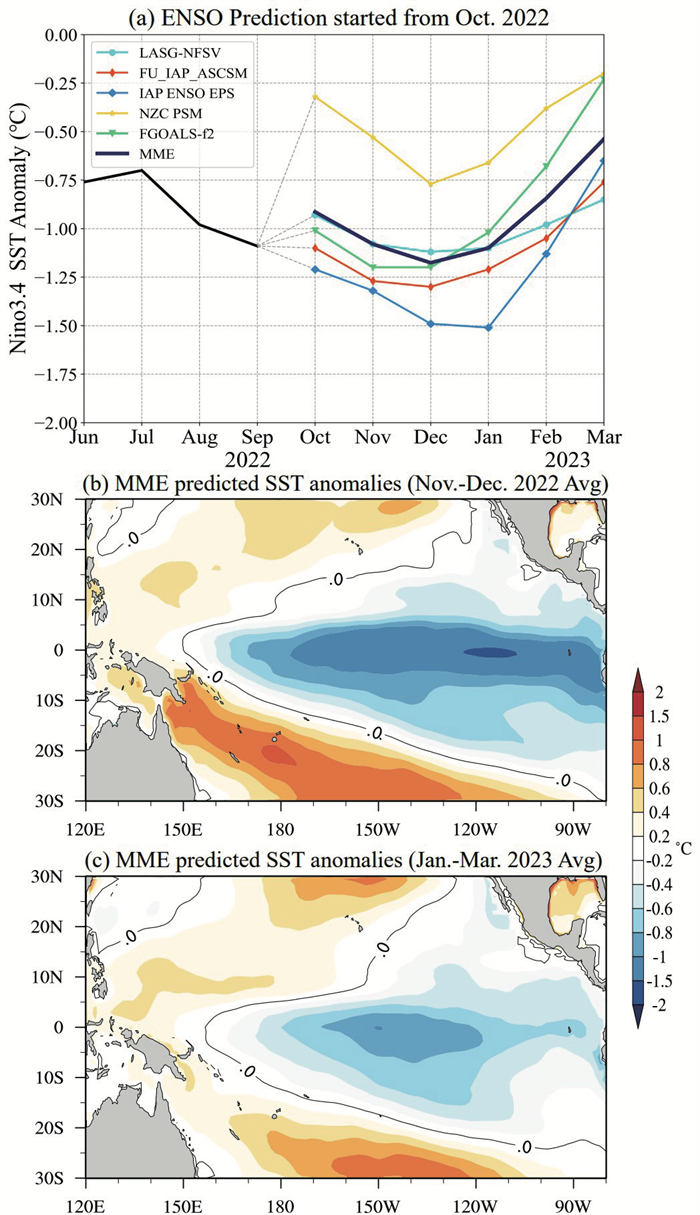

AAS: 三重拉尼娜已成定局,试问欧亚今冬冷暖(图)

拉尼娜 欧亚 全球变暖

2023/2/13

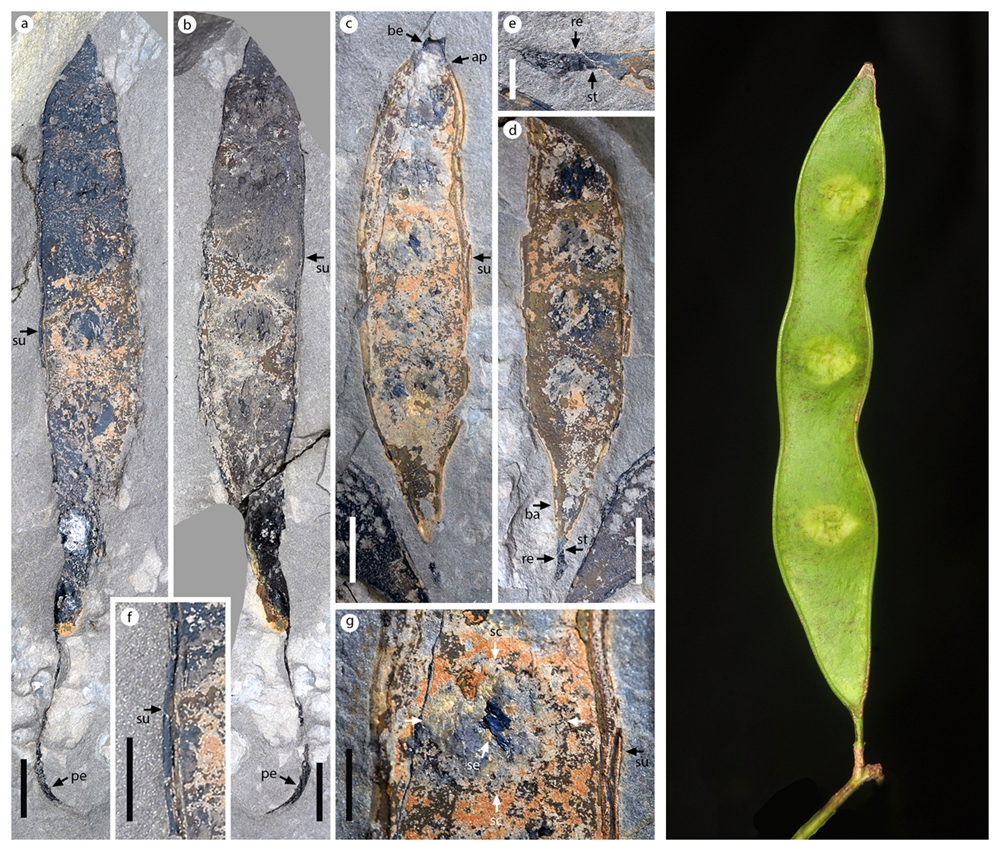

合欢属植物化石指示了季风气候在中南半岛的建立(图)

合欢属 植物化石 季风气候 中南半岛

2023/3/30

中国科学院烟台海岸带研究所在海平面上升淹没风险研究方面取得新进展(图)

海平面上升 淹没风险 气候变化

2024/1/26