搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 理学 沙”相关记录101条 . 查询时间(0.224 秒)

近日,生物科学与技术学院沈应柏教授团队在《International Journal of Biological Macromolecules》(一区TOP,IF=8.2)上发表了题为“Enhancing Plant Defensins in a Desert Shrub: Exploring the Regulatory Pathway of AnWRKY29”的研究论文,揭示了沙漠灌木新疆沙冬...

中国科学院上海免疫与感染研究所钟劲研究组建立了拉沙病毒新型反向遗传学操作系统(图)

钟劲 拉沙病毒 遗传学 操作系统

2024/5/24

2024年5月15日,国际学术期刊Emerging Microbes & Infections在线发表了中国科学院上海免疫与感染研究所钟劲研究组的研究论文:A novel BSL-2 Lassa virus reverse geneticssystemmodeling the complete viral life cycle。拉沙病毒(Lassa virus, LASV)可感染人类,导致拉沙出血...

2024年5月25日由中国科学院新疆生态与地理研究所李生宇正高工、徐新文研究员和范敬龙正高工组织科技人员编写的《新型防沙材料实验研究》和《特殊环境下的公路风沙危害及治理方案》两书付梓出版,中国科学院新疆生态与地理研究所李生宇正高工、徐新文研究员和范敬龙正高工担任两书主编。

天津工业生物技术研究所在化酶级联催化合成沙库巴曲双手性中间体方面取得新进展(图)

酶 催化 合成

2024/5/14

沙库巴曲(或沙库必曲)缬沙坦 (Entresto®,sacubitril/valsartan) 是全球首个血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂 (ARNI) 类药物,主要治疗心脏衰竭和高血压类疾病。目前国内外已有研究聚焦于利用过渡金属催化的不对称氢化与转氨酶催化的还原胺化反应分步构筑此中间体,需要分离、纯化,同时存在过渡金属废料处理、反应条件苛刻等问题。因此构建一种绿色、高效的沙库巴曲中间体合成...

动物体色的本地适应(Local Adaptation)在物种形成和适应性进化过程中至关重要,然而关于其本地适应的近因(生理生化)和远因(进化)的全面研究仍然十分缺乏。近日,中国科学院动物研究所杜卫国团队和刘峰团队联合攻关,以青藏高原分布的贵德沙蜥物种为研究系统,整合室内外生态实验、基因组测序和遗传验证等手段,揭示了贵德沙蜥体色本地适应的驱动力及生理生化和分子机制。相关成果以Genetically ...

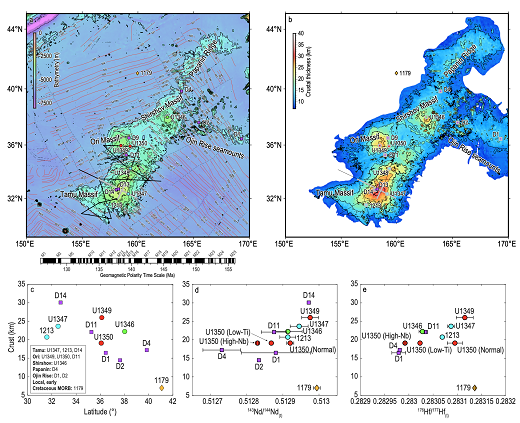

中国科学院南海海洋研究所研究揭示沙茨基海隆的成因机制(图)

沙茨基海隆 洋底高原 海洋地质学

2023/10/16

中国科学院研究揭示沙茨基海隆的成因机制(图)

沙茨基海隆 大洋地质 气候演变

2023/10/26

2023年10月7日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质重点实验室林间院士团队联合国际科学家,在全球第三大洋底高原——西太平洋沙茨基海隆的成因机制研究中取得重要进展。该研究揭示了地幔柱与洋中脊相互作用是其形成的主控因素。

2023年10月3日,中国科学院边缘海与大洋地质重点实验室林间院士团队联合国际科学家,在全球第三大洋底高原——西太平洋沙茨基海隆的成因机制研究中取得重要突破,揭示地幔柱与洋中脊相互作用是其形成的主控因素。相关研究成果发表在《自然·地球科学》(Nature Geoscience)上。副研究员张旭博为论文第一作者,研究员张锦昌和院士林间为论文共同通讯作者。此外,《自然·地球科学》同步发表该成果的研究简...

《中沙群岛造礁石珊瑚》出版发行(图)

中国科学院 南海 海洋研究所

2023/7/8

近日,中国科学院南海海洋研究所主编的专著《中沙群岛造礁石珊瑚》由科学出版社出版发行。该专著为研究南海造礁石珊瑚多样性和分布格局提供了宝贵的第一手资料。

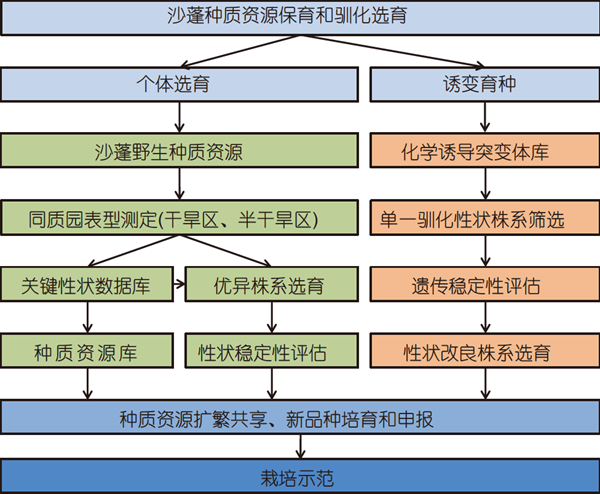

综合利用荒漠植物和沙地资源对我国北方干旱区生态文明建设和粮食安全具有深远意义。流动沙丘先锋植物沙蓬广泛分布于我国北方干旱半干旱地区的流动沙丘上, 其种子俗称沙米, 营养价值全面均衡, 食用历史悠久。

中国科学院西北生态环境资源研究院沙蓬适应干旱环境的分子、代谢与基因组研究获进展

分子 代谢 基因 地理环境

2023/8/14

全球气候变化正在改变环境胁迫的分布模式和严重程度,是物种生存面临的重大挑战。中国北方沙漠是世界上最大的中纬度温带内陆沙漠,以其干旱和半干旱气候、低植被覆盖率、易侵蚀土壤和受广泛的季风影响而闻名,但其独特的地理环境孕育了丰富的自然资源。适应性进化作为一项基本科学问题引起广泛关注,但对于沙生植物适应异质环境的相关研究较匮乏。研究沙漠广布物种如何响应气候变化,挖掘其适应原生境极端气候的生理特性和分子机制...

当前,多项研究表明多种动物源新冠相关冠状病毒(沙贝病毒)存在感染人的潜在风险,而且新冠病毒自出现以来不断变异,尤其Omicron的出现使得抗体药物和疫苗保护效力受到严峻的挑战。因此,针对不断出现的变异株及未来可能会感染人的相关冠状病毒,关键的科学问题是:是否有广谱性中和抗体?广谱性抗体的靶点在哪里?现有抗体药物的靶点均为受体结合域(RBD),该区域属于高频突变区,导致这类抗体药物活性降低甚至完全失...