搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 化学工程 碳”相关记录268条 . 查询时间(0.318 秒)

中国科学院大连化物所实现一氧化碳高效电解制多碳燃料和化学品(图)

一氧化碳 电解制 多碳燃料

2024/6/7

2024年6月6日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室纳米与界面催化研究中心研究员高敦峰和汪国雄、中国科学院院士包信和等,在一氧化碳(CO)电催化转化方面取得进展。该成果实现了高活性、高选择性和高稳定性CO电解制多碳(C2+)燃料和化学品。

中国科学院力学所在转炉煤气全显热回收绿色低碳技术研究方面获进展(图)

过程 分析 颗粒

2024/5/23

目前,国内外经汽化冷却烟道后的转炉煤气处置方式主要采用OG法和LT法工艺系统喷水/水雾的方式对转炉煤气进行降温和除尘,导致850℃以下的余热资源完全浪费。中国科学院力学研究所高效洁净燃烧课题团队提出了转炉煤气一次除尘全显热回收节能新技术,实现了转炉煤气显热资源的充分回收利用,使得吨钢蒸汽产量翻番。在此基础上,科研人员针对转炉煤气显热回收过程中的煤气爆炸问题以及锅炉积灰问题开展了研究。

中国科学技术大学在碳质颗粒物形成机理研究取得重要进展(图)

碳质颗粒物 形成机理 中国科学技术大学

2024/6/12

中国科学院合肥研究院构筑出氮掺杂碳层调控镍催化剂可实现高效室温水相加氢

镍催化剂 活性金属

2024/4/26

2024年4月24日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员汪国忠团队在构筑氮掺杂碳层调控催化剂的性能研究中取得进展。该研究合成了封装于氮掺杂碳层和二氧化硅复合载体中的镍催化剂,探讨了催化剂的碳层、碳层厚度以及氮掺杂对香草醛水相加氢性能的影响。

中国科学技术大学提出二氧化碳电还原过程中积碳毒化新见解(图)

二氧化碳 电还原过程 积碳毒化

2024/5/29

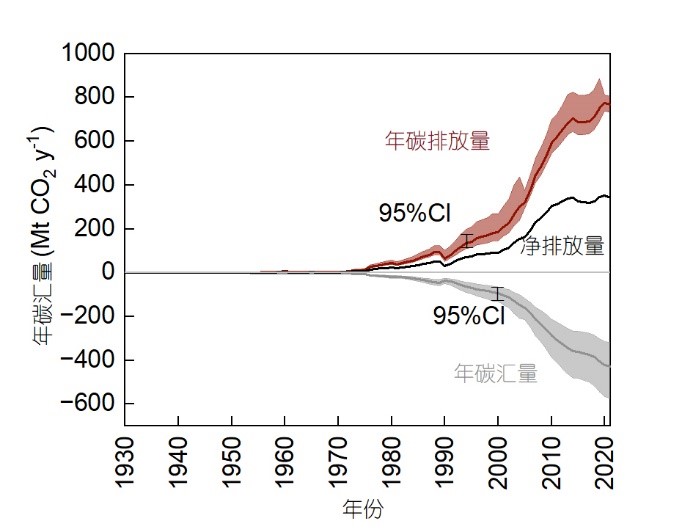

沈阳生态所在揭示我国水泥最新碳汇及其对碳中和潜在贡献方面取得新进展(图)

建筑材料 碳吸收

2024/4/27

水泥是全球用量最高、用途最广的建筑材料之一,同时水泥生产也是人为活动碳排放的重要来源。水泥材料中的碱性化合物能缓慢吸收周围环境中的CO2发生碳化反应,具有碳汇功能。我国是水泥生产与消费大国,科学系统核算我国水泥碳汇量并明确其对我国碳中和目标的贡献值得深入探讨。

中国科学院精密测量院在分子筛催化剂上碳正离子亲水性研究中获进展

精密测量 分子筛催化剂

2024/4/26

2024年4月22日,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院邓风和徐君研究团队在分子筛上多相催化反应碳正离子的亲水性研究中取得进展。研究发现在ZSM-5分子筛上进行的甲醇制碳氢化合物反应(MTH)中形成的环戊烯碳正离子具有亲水性,可吸附反应过程中的水分子并影响其活性,进而对MTH反应起到调节作用。

中国科学院精密测量院在分子筛催化剂上碳正离子亲水性研究中取得重要进展(图)

分子 催化剂 离子

2024/5/19

2024年4月18日,精密测量院邓风和徐君研究团队在分子筛上多相催化反应碳正离子的亲水性研究中取得重要进展,研究发现在ZSM-5分子筛上进行的甲醇制碳氢化合物反应(MTH)中形成的环戊烯碳正离子具有亲水性,可吸附反应过程中的水分子并影响其活性,进而对MTH反应起到了一定的调节作用,相关结果发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。

江汉油田盐化工总厂碳排放配额实现盈余

江汉油田 中国石化 碳排放量

2024/4/8

我们加强碳资产管理,通过改造生产设备和参数,回收利用工业废料等举措,持续降低综合能耗、供电煤耗、碳排放量及供电碳排放强度,实现碳排放配额盈余。”2024年3月19日,江汉油田盐化工总厂热电运行部副主任杨森说。

过渡金属碳化物材料,如碳化钛,已广泛应用于储能、催化反应、极端耐磨性特殊涂层和陶瓷材料等领域。目前已发现的稳定碳化钛物种主要包括三类:立方相TiC固体,二维TixCy Mxenes以及 Ti8C12金属碳烯(Met-Cars)团簇。然而,是否存在其它化学形式的碳化钛新材料,如何精准调控其几何和电子结构并优化其构效关系,具有重要的科学意义和应用价值。

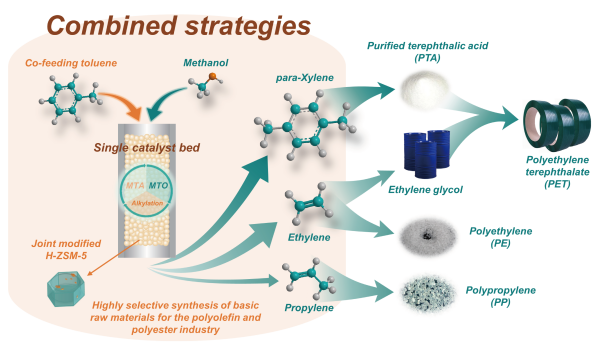

大连化物所提出甲醇甲苯耦合反应体系组合调控策略实现高选择性对二甲苯和低碳烯烃联产(图)

耦合 反应体系 催化

2024/5/24

2024年3月22日,中国科学院大连化学物理研究所低碳催化与工程研究部工程院院士刘中民、研究员魏迎旭、研究员于政锡、副研究员韩晶峰等在分子筛催化耦合反应体系反应机理和产物分布调控方面取得新进展。

高性能碳基电子器件与光电器件应用均要求使用性质均一的单手性半导体碳纳米管,实现不同手性单壁纳米管的高纯度分离一直是本领域的重点问题。近年来,基于有机聚合物体系分离的半导体碳纳米管材料在电子器件与集成电路方面取得了突飞猛进的发展,但是有机体系中具有手性选择特性的聚合物分散剂种类有限。另一方面,水相体系拥有双水相、凝胶色谱和梯度密度离心等多种分离技术,能够实现各种类型单手性碳纳米管的可控分离,但因为分...

中国科学院沈阳分院大连化物所应邀发表二氧化碳加氢制碳一产物选择性调控的综述(图)

二氧化碳 小分子催化 循环

2024/5/24

2024年3月18日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室能源与环境小分子催化研究中心研究员邓德会团队应邀发表了关于二氧化碳(CO2)加氢制碳一(C1)产物选择性调控的综述文章。该综述系统介绍了CO2加氢制C1产物的研究进展,并对CO2加氢的选择性调控策略、存在的挑战和未来发展方向作了前瞻性的展望。

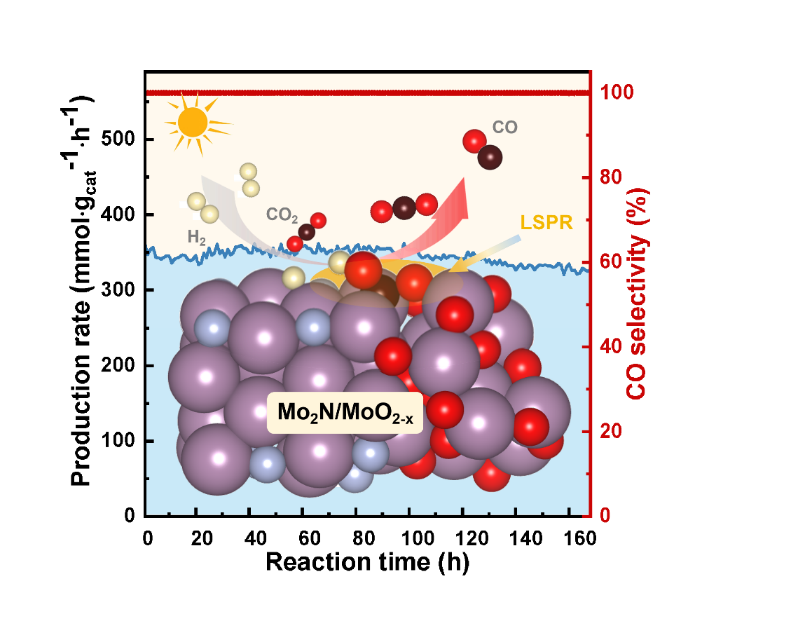

中国科学技术大学在等离激元光热催化二氧化碳转化领域取得新进展(图)

等离激元 光热催化 二氧化碳转化

2024/3/4