搜索结果: 1-14 共查到“大气科学 中国科学院国家空间科学中心”相关记录14条 . 查询时间(0.608 秒)

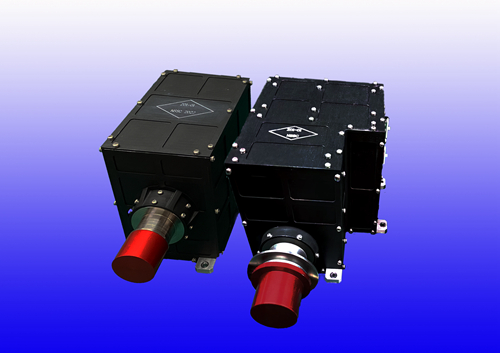

中国科学院国家空间科学中心十二星轨道大气原位探测完成在轨组网(图)

十二星轨道 大气 原位探测

2024/2/29

2024年1月5日,由中国科学院国家空间科学中心(以下简称“空间中心”)研制的12台轨道大气探测仪的最后一台搭载“天目一号”15星在酒泉卫星发射中心通过快舟一号甲“一箭四星”的方式成功入轨,开展探测。至此,十二星轨道大气原位探测完成在轨组网。

中国科学院国家空间科学中心科研人员在震前空间静电及气象的研究中取得重要进展(图)

大气垂直静电 异常 大震 信号

2021/8/11

在最近的子午工程和鸿鹄专项试验研究中,中国科学院国家空间科学中心空间天气学国家重点实验室陈涛研究员意外发现地震源反方向大气垂直静电信号总是出现在不同级别的地震主断裂暴发前数小时或十数小时,通过对其物理机理的仔细研究和分析,提出空间静电异常极有可能是大震来临的先兆信号。

E区赤道电场(EEF)是一个重要的电离层参量,它可以通过调制赤道喷泉效应(equatorial fountain effect)来影响电离层在赤道及低纬地区的分布。目前大量的观测发现电离层中存在明显的经度结构(即,在固定地方时条件下,电离层参量在经度方向上出现显著的波状结构)。近些年的研究表明来自下层大气的潮汐和行星波能够通过调制赤道电场来产生电离层的经度结构,这是电离层的经度结构的重要形成机制之...

中国科学院国家空间科学中心科研人员在欧洲期刊撰文阐述空间天气国际合作(图)

科研人 欧洲期刊 空间天气 国际合作

2021/4/27

近日,中国科学院国家空间科学中心原主任吴季研究员撰写了 International Cooperation: A Brief History We’ve Experienced 一文,并刊发在 Journal of Space Weather and Space Climate 期刊上。文章回顾了双星计划(DSP)、中俄空间天气联合研究中心、萤火一号(Yinghuo-1)和太阳风-磁层相互作用全景...

中国科学院国家空间科学中心徐寄遥研究员获2020年度中国科学院优秀导师奖

中国科学院国家空间科学中心 徐寄遥 研究员 2020年度 中国科学院 优秀导师奖 大气遥感 中高层大气光化

2020/10/19

近日,中国科学院公布了2020年度优秀导师奖评审结果,天气室徐寄遥研究员喜获殊荣。徐寄遥研究员主要从事大气遥感、中高层大气光化、动力、辐射理论模式和物理机制的研究,具有丰硕的科研成果和丰富的研究生培养经验,指导的学生获得包括中国科学院优秀博士学位论文、院长奖在内的多项肯定。

南大西洋异常区(South Atlantic Anomaly-SAA)是指位于南美洲东侧的南大西洋地磁异常区域,其纬向区域范围为10°N~60°S、经向区域范围为20°E~100°W,中心区域约在(45°W,30°S)处。与邻近区域相比,南大西洋异常区的磁场强度约为同纬度区域的一半,是目前地球上面积最大的磁异常区。受磁异常的影响,来自太阳风的能量粒子以及宇宙线可以直接侵入高层大气,通过日地能量耦合...

1959年,苏联的Luna-1号卫星上天,人类首次得以对太阳风进行就地观测。此后数十年的观测和研究表明,近地太阳风有着不同的特性,起源于不同的源区。太阳风可大致分为四类:冕洞风、冕流风、扇区反转区风和日冕抛射风。根据源区对太阳风进行分类对于太阳和日球物理研究有着重要意义。首先,为了对太阳风性质进行更全面准确的了解,在统计研究时我们需要对太阳风类型加以区分;其次,太阳风在行星际传播时仍“记录”着其源...

中国科学院国家空间科学中心空间天气室研究员王赤带领的研究团队,与中科院院士、南京信息工程大学教授王会军率领的研究团队合作,以热带气旋活动为切入点,开展深入的学科交叉研究,着重考察太阳风能流与全球变化的影响。研究人员详细分析了1963-2012年期间的6238个全球热带气旋活动,研究发现:与近百年全球温度的持续升高显著不同的是,全球热带气旋活动的年度累积总能量在1994年之前持续升高,随后又开始下降...

中国科学院国家空间科学中心揭示雷暴对中高层大气产生连续的剧烈扰动(图)

中国科学院国家空间科学中心 雷 大气

2015/10/16

当前,国际上利用卫星对中高层大气波动开展了大量的探测研究,它具有全球覆盖的优势,但是卫星探测无法对某一地区重力波的发生、发展和传播的物理演化过程进行观测研究。而地基探测对中高层大气波动事件演化的物理过程的研究具有独特的优势,所以地基探测具有不可替代的地位,但是地基探测的最大缺陷是覆盖范围非常有限。

通过几年的艰苦努力,中国科学院国家空间科学中心空间天气学国家重点实验室研究员徐寄遥领导的中高层大气...

中国科学院国家空间科学中心空间天学国家重点实验室科研人员对中高层大气白天气辉辐射特征的研究取得进展(图)

中国科学院国家空间科学中心空间天学国家重点实验室 科研人员 中高层大气白天气辉辐射特征

2015/9/23

气辉是大气光化学过程的产物,是呈现大气动力学过程的重要媒介,是研究中高层大气光化学和动力学过程的有效工具。气辉常被用于反演中高层大气温度、大气风场和多种大气微量成分密度,这些反演都基于对气辉分布特征的正确认识。

中国科学院国家空间科学中心揭示高层大气扰动对卫星轨道高度的影响(图)

空间科学 高层大气 卫星轨道高度

2014/11/5

高层大气是卫星运行的重要区域之一,也是最容易受到太阳和地磁活动影响的地球空间区域之一。太阳辐射的变化以及不同类型太阳风触发的地磁暴引起的高层大气扰动具有不同的特征,而由此产生的热层大气密度变化和卫星轨道效应也不尽相同。中国科学院国家空间科学中心空间天气学国家重点实验室中高层大气研究组近几年利用卫星和子午工程探测数据对太阳和地磁周期性变化以及由地磁暴引起的高层大气扰动,及其对卫星轨道的影响开展了系列...

中国科学院国家空间科学中心在激波到达时间预报研究中获进展(图)

空间科学 激波 太阳风速度

2014/10/15

太阳瞬变爆发活动(日冕物质抛射CME等)及其伴随的行星际激波具有强烈的空间天气效应,因此预报它们传播到地球轨道的时间是空间天气预报的一个重要组成部分。近期,中国科学院国家空间科学中心空间天气学国家重点实验室赵新华副研究员和冯学尚研究员自主开发出了到达时间预报的第二代激波传播模型(SPM2),该模型基于爆炸波传播解析,使用扰动初始时刻的观测参数(初始激波速度、背景太阳风速度等)作为输入,能对相应行星...

美国《地球物理学研究杂志》2012年第117卷第2期(JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 117, A02301,2012)发表了空间天气学国家重点实验室徐寄遥研究员等人的研究成果:Using TIMED/SABER nightglow observations to investigate hydroxyl emission mechanisms in t...