搜索结果: 46-60 共查到“作物遗传学 农学院”相关记录258条 . 查询时间(0.716 秒)

芳香族硝基化合物不仅在自然界中天然存在,更是重要的化工原料,被广泛用于医药、农药、染料、炸药及其它化工产品的生产,也是最难降解的有机污染物之一。如作为炸药的三硝基甲苯(TNT)是一种芳香族硝基化合物,具有很高的毒性,能破坏植物细胞从而导致植物生长受抑制甚至死亡,一旦进入土壤就会长时间残留,因此被芳香族硝基化合物污染的土壤很难修复。植物修复(phytoremediation)被认为是清洁环境中污染物...

蔡旭先生(1911-1985)是我国著名的小麦遗传育种及栽培学家,农业教育家,小麦杂交育种的开拓者,新中国小麦育种工作的奠基人之一;小麦杂种优势利用研究的倡导者和奠基人。2021年是蔡旭先生诞辰110周年,也正值全党开展四史学习教育背景下,中国农业大学农学院中国共产党委员会举办蔡旭先生诞辰110周年系列纪念活动,发挥五老优势,传承学院文化,赓续老一辈科学家精神,激励广大后学通过向以蔡旭先生为代表的...

张翰风,郑州大学农学院硕士生导师,讲师,主要以拟南芥、油菜为研究对象,通过对关键基因的表达模式、蛋白水平修饰以及遗传表型分析的探索,阐明其响应环境胁迫的分子机制。

浙江大学农业生物技术学院农学院樊龙江教授团队发现杂草可以被驯化成作物(图)

樊龙江 小麦遗传育种 黑麦驯化

2022/10/14

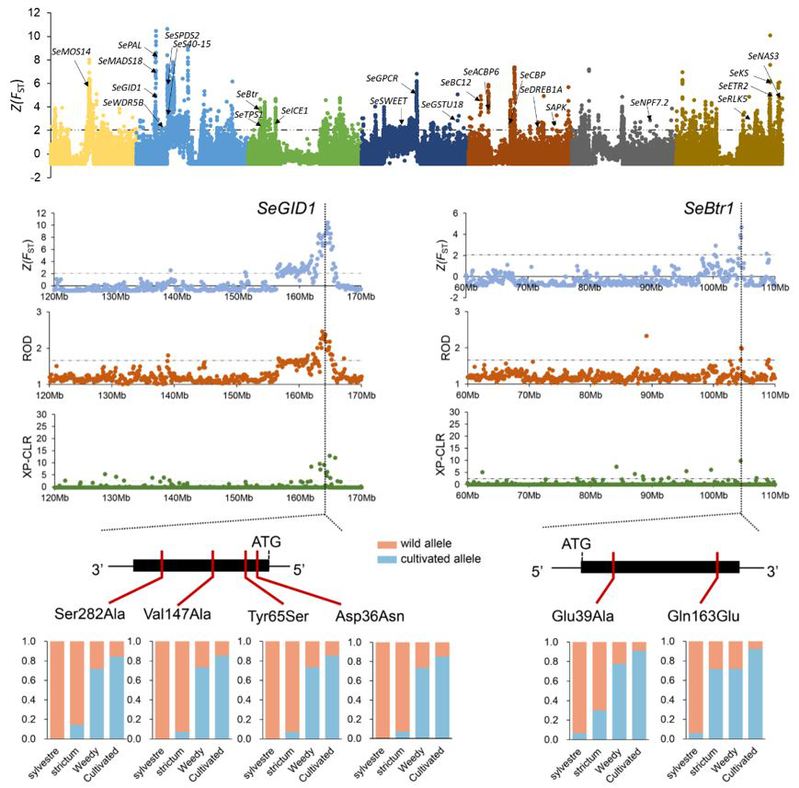

2021年12月27日,浙江大学农业与生物技术学院樊龙江教授团队在国际知名学术期刊《Molecular Plant》发表题为“Population genomic analysis reveals domestication of cultivated rye from weedy rye”论文。该研究通过对野生、杂草和栽培类型黑麦116份种质资源进行全基因组测序和分析,揭示了栽培黑麦是由杂草黑麦...

郭佳林,郑州大学农学院硕士生导师,讲师,研究兴趣、领域:小麦农艺性状的遗传发育及遗传育种;芦竹的快繁技术建立及遗传改良。

2021年10月18日下午,我院成功举办了 “山西农业大学作物表型平台举行验收会暨学术交流会”,华中农业大学作物信息中心副主任杨万能教授、南京农业大学刘守阳教授、中国农业科学院作物表型创新研究组组长金秀良研究员、山西农业大学软件学院韩冀皖教授邀参加本次会议并作主题报告。农学院副院长冯美臣主持本次会议,韩渊怀教授、孙朝霞教授等出席本次会议。

扬州大学农学院杨泽峰教授课题组和江苏里下河地区农业科学研究所李爱宏课题组及中国农业科学院植物保护研究所宁约瑟课题合作在Genome Biology杂志在线发表题为“Genomic insight into balancing high yield, good quality, and blast resistance of japonica rice”的研究论文(图)

粳稻品种 基因组测序 优良品系 XY99 JXY1

2023/7/20

华中地区是粳米的主要产区之一。然而,该地区仍有数十个高产水稻品种质量低下或易感稻瘟病,严重限制了其在水稻生产中的应用。2021年10月5日,Genome Biology 杂志在线发表了来自扬州大学农学院杨泽峰课题组和江苏里下河地区农业科学研究所李爱宏课题组及中国农业科学院植物保护研究所宁约瑟课题组等合作的题为“Genomic insight into balancing high yield, g...

内蒙古民族大学农学院2020年主要科研成果

内蒙古民族大学农学院 2020年 科研成果

2021/8/5

内蒙古民族大学农学院教师发表科研论文53篇,其中核心期刊29篇;出版著作3部;获得专利和软件著作权8项;制定地方标准12项。学院个人荣誉方面,1人被国务院扶贫办评为“全国科技助力精准扶贫工作先进个人”荣誉称号,1人被九三学社中央委员会评为“社会服务先进个人”荣誉称号。新增科研平台1个:“科尔沁沙地生态农业实验室”被国家民委评为重点建设实验室。学院组织科研交流和学术报告会5场,100余人次师生参加国...

许峰,博士,副教授。主要从事小麦基因组学及分子育种技术应用研究,主持或参加国家自然科学基金、安徽省教育厅重点项目等多项,在《Theor Appl Genet》、《Molecular Plant Breeding》、《华北农学报》等国内外期刊以第一作者发表论文7篇,主讲《种子检验学》、《植物检疫学》、《分子生物学基础》、《种子经营管理学》等课程。

南京农业大学农学院 《Molecular Plant》发表小麦遗传育种创新团队“A natural variation of an SVP MADS-box transcription factor in Triticum petropavlovskyi leads to its ectopic expression and contributes to elongated glume”(图)

小麦遗传育种 新疆稻穗麦

2022/3/23

2021年5月26日,南京农业大学作物遗传与种质创新国家重点实验室小麦遗传育种创新团队在分子植物杂志(Molecular Plant)发表了“A natural variation of an SVP MADS-box transcription factor in Triticum petropavlovskyi leads to its ectopic expression and contr...