搜索结果: 61-75 共查到“知识要闻 气候学”相关记录1327条 . 查询时间(2.286 秒)

昆明植物所在非生物胁迫如何影响植物动态光合效率方面取得新进展

植物动态 循环 气候变化

2023/11/26

在自然环境条件下,植物叶片接收到的光照并不是一成不变的,经常伴随着频繁的波动光强,波动光强导致作物的碳固定收益减少10-40%甚至更多。在全球气候变化背景下,灾害气候的发生频次越来越高。波动光强、干旱和高温这些环境因素组合而成的复合胁迫是自然田间环境中普遍存在的非生物逆境,严重威胁着植物的生长和作物产量。但是,目前并不清楚各种逆境胁迫如何影响植物在波动光强下的动态光合效率。

中国科学院大气物理研究所AAS: 盘点归因2022年全球高温干旱现象(图)

高温干旱 土壤湿度 气候变化

2023/11/10

2023年来极端天气事件的频率和严重程度不断增加,2022年也不例外,在这一年里,全球范围诸多地区受到史无前例的高温干旱的影响,其空间范围、持续时间和强度不断突破新高。中国科学院大气物理研究所和英国气象局的团队2023年11月8日发表在《大气科学进展》的一篇新闻与观点文章,从全球角度系统回顾了2022年极端高温干旱事件产生的原因和影响。

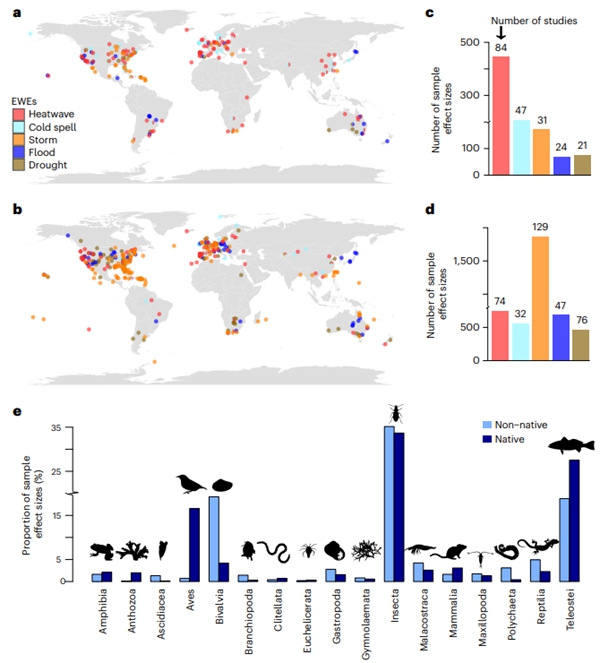

中国科学院动物所揭示外来动物和本土动物面对极端天气的响应差异(图)

气候变化 生态系统 系统发育

2023/11/9

外来物种入侵和气候变化是全球生物多样性的重大威胁。探讨两者之间的互作过程和联合风险,对制定外来种防控和本土种保护策略至为关键。需要特别指出的是,气候变化不仅仅指平均温度或降水的改变。2023年来,频次和强度均不断增加的极端天气事件(如热浪、寒潮、风暴、洪水和干旱等)成为气候变化的重要形式,备受学界和公众的关注。虽然围绕本土物种和外来物种对各类极端天气的生态、行为和进化响应已开展了大量研究,但至今尚...

中国科学院动物研究所刘宣团队揭示外来动物和本土动物面对极端天气的响应差异(图)

刘宣 动物 气候变化

2024/2/27

外来物种入侵和气候变化是全球生物多样性的重大威胁,探讨两者间互作过程和联合风险对制定外来种防控和本土种保护策略至为关键。需要特别指出的是,气候变化不仅指平均温度或降水的改变,近年来频次和强度都不断增加的极端天气事件(如热浪、寒潮、风暴、洪水和干旱等)已成为气候变化的重要形式,受到学界和公众的广泛关注。虽然围绕本土物种和外来物种对各类极端天气的生态、行为和进化响应已开展了大量研究,但至今尚未得出不同...

火星是太阳系内与地球最为相似的天体,风是其表面最重要的外营力之一,特别是亚马逊纪(30亿年)以来,火星表面寒冷干燥,活跃的风沙活动塑造了沙波纹、风成条纹、横向风成脊、沙丘、雅丹等多种空间尺度和多种形态的风沙地貌(图1)。火星既有风蚀地貌也有风积地貌,风蚀地貌以雅丹和风棱石为主;风积地貌以沙丘和沙波纹为主,其中火星的沙丘主要是简单沙丘。火星风沙地貌时空分布广泛,蕴含的火星气候与环境演化信息丰富,因此...

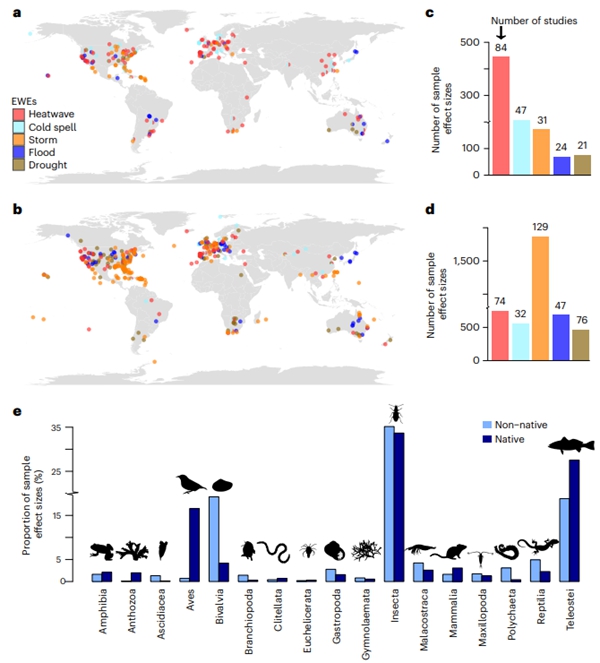

中国科学技术大学发现全球气候变冷导致了3.7亿年前的生物灭绝事件(图)

全球气候 变冷 生物灭绝事件

2024/3/21

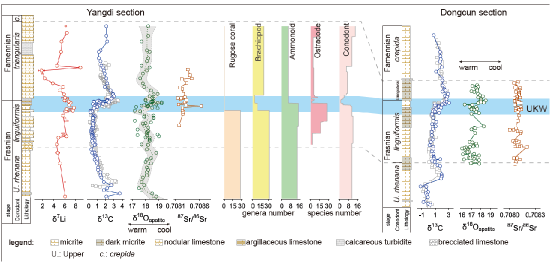

成都生物所在野外生物多样性调查方法和模型开发上取得新进展(图)

野外生物 生态系统 气候变化

2023/11/24

生物多样性关系着人类福祉,是人类赖以生存和发展的重要基础。当前,在全球气候变化的背景下,我们目睹着全球物种灭绝速度加快,生态系统不断恶化,生物多样性急剧流失,所以生物多样性的保护工作迫在眉睫。为了更好地推动生物多样性的保护工作,必须进行持续的野外调查,以获取全面精准的生物多样性本底调查资料。但传统的走样线方法获取信息要耗费大量的人力,物力,时间成本巨大。因此,为了实现生物多样性保护战略目标,优化野...

由于全球变暖,北极海冰面积正在减少,深入了解北极的天气和气候特征对于气候预测和潜在航道的开发十分重要。而云变化对区域气候的影响被认为是北极气候变化的一个主要不确定性因素。

2023年10月26日, 中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)/全球海洋和气候研究中心(GOCRC)王春在团队与张磊团队在大西洋尼诺及其对ENSO影响研究方面取得新进展。该工作发现了中部型与东部型两类大西洋尼诺,并揭示了两类大西洋尼诺对ENSO影响的显著区别。相关研究成果发表在《Science Advances》,研究员张磊为第一作者,研究员王春在与研究员张磊为共同通讯作者...

中国科学院成都生物研究所研究发现青藏高原草地退化的早期预警信号(图)

青藏高原 草地退化 预警信号 气候变化

2023/11/24

青藏高原是世界上最高最大的高寒草地,占中国陆地面积的四分之一,是“亚洲水塔”,为19亿人提供水资源和生态服务。青藏高原草地也是当地500万牧民和农牧民的重要生计来源,但由于气候变化和人类活动的影响,草地退化问题日益严重,影响草地生态系统的功能和稳定性。

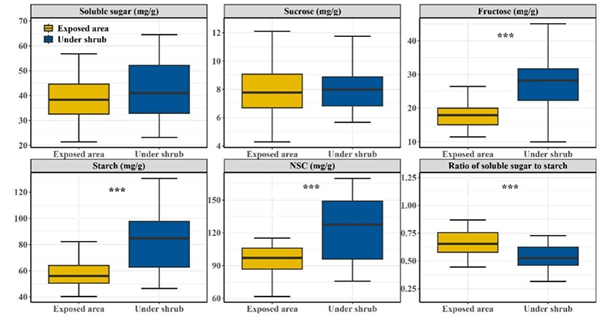

新疆生地所在不同降水梯度生境下藓类植物非结构性碳水化合物研究中取得进展(图)

藓类植物 碳水化合物 气候

2023/11/27

受干旱和半干旱地区水分的限制,生物土壤结皮与维管植物镶嵌分布格局成为干旱荒漠区重要植被景观。研究表明,微生境的改变,如荒漠灌丛的“肥岛”和“湿岛”效应等,为生物土壤结皮中藓类植物的生长和发育创造了良好的生存空间。非结构性碳水化合物(NSC:包括可溶性糖和淀粉)是植物光合作用和生长发育重要的中间产物,其含量反映了环境变化下植物碳源和碳汇之间的平衡状态。然而,在大空间尺度降水梯度发生变化的情景下,灌丛...

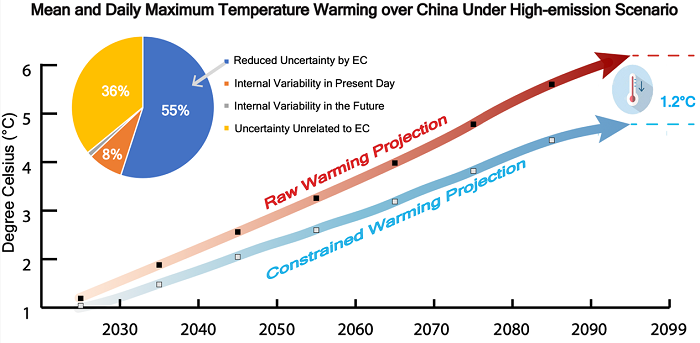

中国科学院大气物理研究所GRL: 最新研究提出订正“过热”模式的升温预估结果(图)

升温预估 气候变化 观测数据

2023/11/10

直接观测显示,自工业革命以来,中国地区经历了迅速的升温(约1.38°C),高于同期全球平均的升温幅度(约0.99°C)。由于局地尺度的升温往往会导致极端天气气候事件更为频繁地发生,因此未来中国地区的平均温度和极端温度将如何变化是一个众所关注的问题。基于“一人一票”的“模式民主”原则进行多模式集合(MME),是包括“政府间气候变化专门委员会”(IPCC)科学评估报告在内的科学界常用的方法。但是,这种...

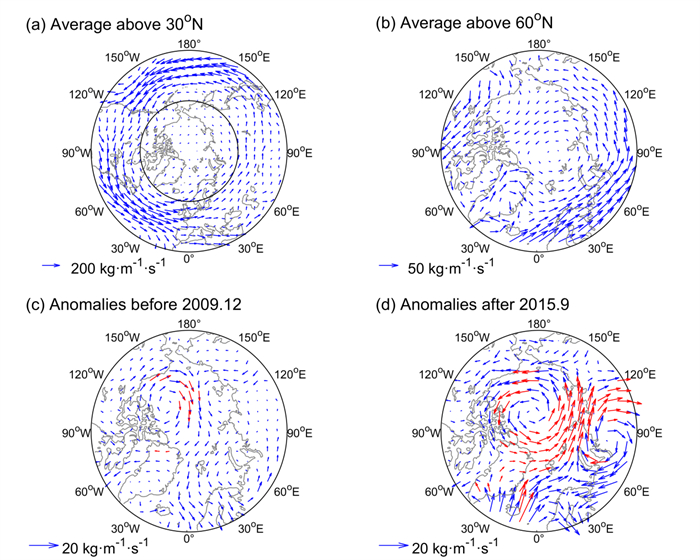

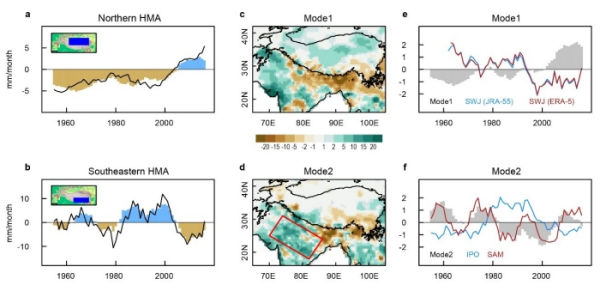

中国科学院大气物理研究所研究揭示亚洲高山区降水变化的驱动因子和动力机制(图)

亚洲高山区 降水变化 驱动因子 动力机制

2023/10/16

中国科学院青藏高原研究所揭示藏东南降雨微物理特征及其与低海拔地区的差异(图)

藏东南 降雨微物理 低海拔地区

2023/10/16

地球环境所揭示人类活动对我国南北方季风区夏季极端降水事件的影响(图)

气候变化 能源结构

2023/11/26

在全球气候变暖背景下,2023年来亚洲季风区极端降水事件频繁发生。2020年夏季我国季风区多个流域遭遇了历史上罕见的极端强降水(图1),随之带来的洪涝等灾害对人类生活、基础设施和农业生产等造成了破坏性影响。然而,人类活动造成的气候变化是否对2020年极端强降水事件产生了影响?季风区不同区域不同时间尺度上极端降水事件的归因是否存在差异?这些重要的科学问题目前尚不清楚。